レッドライト療法

red light

レッドライト療法とは

赤色の波長(一般的に波長約630~700nm)の光を目に照射して、近視の抑制を目指す治療法です。1回3分、1日2回、週に5日間行うだけと非常に簡単で、照射後に治療後に一時的にまぶしさ、閃光盲、残像が生じることがあると言われていますが、痛みなどを伴わない、とても手軽な療法だと言われています。

中国で2014年に、近視の原因となる眼軸長(角膜から網膜までの長さ)の伸びを抑制する効果があることが偶然に発見され、その後、多くの臨床研究が進められ、2021年、アメリカ眼科学会雑誌に、レッドライトによる近視の進行予防効果が発表され大きな話題となりました。

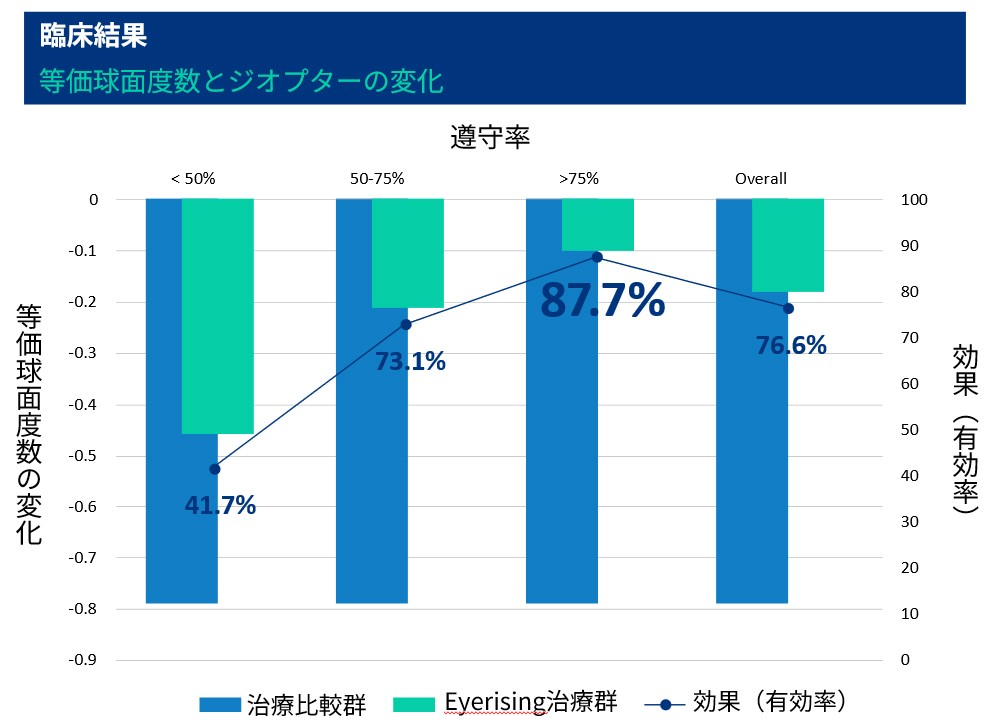

正しく実施した場合、近視の進行が約88%抑制されるという結果も報告されています。

【関連ブログ紹介】レッドライト療法を徹底解説【新しい近視進行抑制治療】

- 1年間の有効性と安全性のプロファイル

- 【実施方法】

-

- 調節麻痺下屈折度数 -1.00~-5.00D、乱視2.5D以下、不同視1.50D以下、矯正視力1.0以上

- 8~13歳の近視小児264例

- RLRL群(119例)とSVS群(145例)に無作為に分け、5施設でランダム化比較試験を実施

- 【治療効果(12カ月)】

-

- RLRL群はSVS(単焦点眼鏡)群と比較し、調節麻痺下等価球面度数において76.6%の抑制効果を示した (眼軸長において69.4%)

- 75%以上のコンプライアンスが守られたRLRL群では、調節麻痺下等価球面度数において87.7%の近視抑制効果を示した (眼軸長において76.8%)

- 患者のコンプライアンスが高ければ高いほど、近視抑制効果も高くなることが示唆された

- RLRL群でレッドライトがまぶしすぎるという理由で2名が脱落

以下の方法で臨床研究が実施され、12カ月で下記の治療効果が得られました。

治療方法

日本では現在、オーストラリアのEyerising International社が製造する近視治療用機器「Eyerising近視治療用機器」を使用して行われています。

眼科のクリニックで貸し出して、自宅でインターネットに接続して使用。その後、クリニックで、その経過を見ていくといったことが主な治療の流れになります。規定の照射時間、回数を超えての使用はできない設定となっていますし、タッチパネルで簡単に使用できるので、比較的お子さんが使うのも安全な機器だといえるのではないでしょうか。

治療の流れ

- 適性検査

- デバイス貸出

- 登録・治療開始

- 定期検査

デバイスの使用方法については以下のリンク先の動画をご確認ください。

<使用方法動画>https://www.eyelens.jp/media/eyerising/eyerising-guide-device.mp4

対象年齢

3才~16才

※斜視の方や眼球などに異常がある方は使えないこともあるので、クリニックにてご相談ください。

注意事項

日本ではまだ医療機器として未承認であり、保険適用外なので、医療費は、全額自主負担です。

未承認と聞くと、不安を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、国内でも100人以上を対象とした効果・安全性を検証する臨床研究が行われています。

決して安くはない値段ですが、取り戻せない大事なお子さまの視力を守るため、検討してみてはいかがでしょうか。

治療に関する費用

本治療は自由診療となるため、保険診療は適応されません。

リスク・副作用

リスク

他の近視進行抑制治療(アトロピン、オルソケラトロジーなど)よりも高い効果で、近視の進行を抑えられる可能性がありますが、効果が保証されるものではありません。

レッドライト治療法は、適正な使用方法を守らない場合、一時的な症状や稀に眼に有害な影響を与える可能性があります。医師の指示や装置の使用方法を必ず守って実施してください。

副作用

短期的な副作用として、まぶしさ、閃光盲、残像、網膜障害が生じることがある。