多焦点眼内レンズを作る方法

十数年前までは眼科医でも多焦点眼内レンズというものは全く一般的でなかった。しかし、先進医療という保険システムが普及することで移植枚数が増え、現時点では医療関係社では無い一般の患者様でも多焦点眼内レンズというものを知っていることがある。多焦点眼内レンズ眼内レンズにおいて多焦点眼内レンズというのは星の数ほどある。しかし、どんな物も必ず以下の4つの手法を用いて多焦点眼内レンズは作られる。あとはそのデザインや手法の組み合わせをどの様にするかということで次から次へとレンズが登場してくる。新しいから必ず以前のレンズよりも良いとは限らない。手法は大まかに分類すれば簡単であるが、そのデザインについて善し悪しの判断は非常に難しく、多焦点眼内レンズの光学に非常に長けた者だけがしっかりとした判断が出来ると思われる。多焦点のデザインは非常の奥が深くそれだけを専門としてデザインするエンジニアが多数いるが、いまだ完成、完璧というレンズは無く、デザインのパターンは無限に近い。

球面収差を用いて多焦点を作る方法

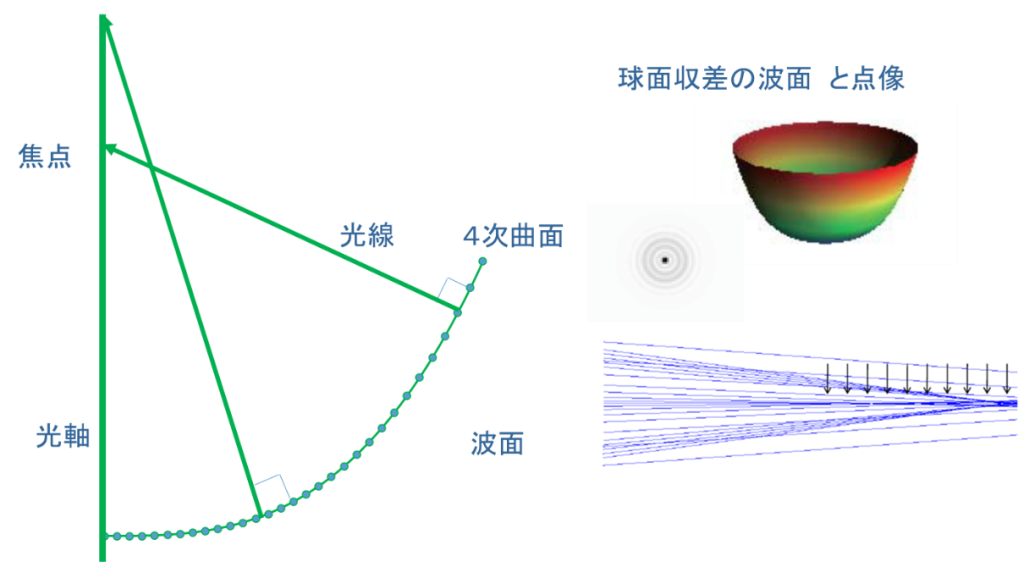

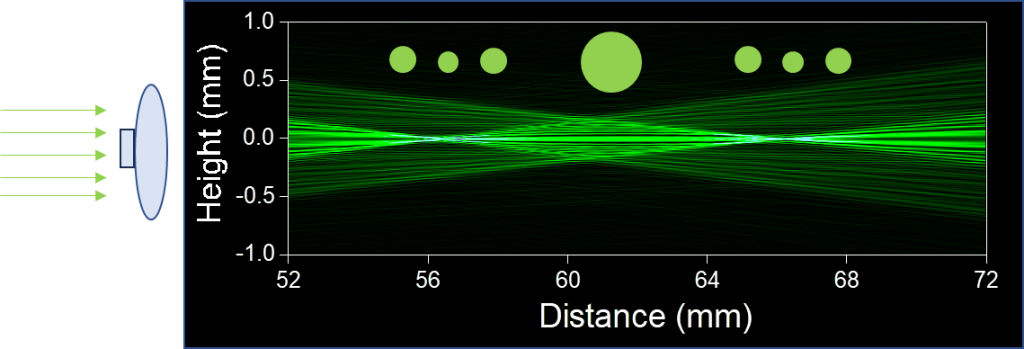

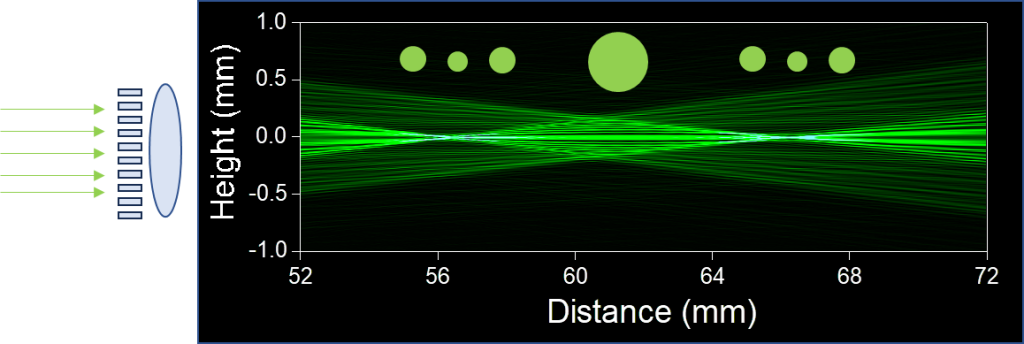

レンズは、入射した光の方向を変えるために用いられる。理想的には、レンズの全域に入射した光はすべて同じ焦点に集まるはずである。しかし、実際のレンズでは、中心部と周辺部とで光の屈折が異なるため、全ての光が同じ焦点に集まることはない。これを球面収差という。

球面収差を利用して多焦点レンズを作る手法は、この収差をコントロールすることにより異なる焦点を持つ領域を作り出すというもの。具体的には、レンズの形状を変えることにより球面収差を調節する。例えば、レンズの中心部を薄く、周辺部を厚くすることで、中心部と周辺部の焦点を分けることが可能です。これにより、レンズを通過する光の焦点の位置をコントロールすることで、一つのレンズで複数の焦点を持つことができる。

屈折分布を変えて多焦点を作る方法

光は物質を通過する際にその速度が変わり、それに伴い進行方向も変わる。これを屈折という。屈折率は物質の種類や温度、光の波長によって決まる。

レンズの中に異なる屈折率、屈折量を持つ領域を作ることで、レンズを通過する光の焦点を変えることができる。これを用いて、一つのレンズで複数の焦点を持つレンズ、すなわち多焦点レンズを作ることが可能である。具体的には、レンズの一部に異なる屈折率を持つ材質を挿入するか、またはレンズ自体の形状を変えることで屈折率の分布を変える。これにより、レンズを通過する光の焦点の位置が変わり、多焦点レンズが作られる。身近な具体例として眼鏡の遠近両用眼鏡などがこれに基づいて作成されている。

回折格子を用いて多焦点を作る方法

回折とは、光が障害物や開口部に遭遇したときにその進行方向が変わる現象を指す。この現象は光が波としての性質を持つことに起因している。回折格子は、一定の間隔で形成された微細な溝からなる構造を持つことで、回折の現象を利用して光を制御する光学素子である。

回折格子を用いて多焦点レンズを作る方法は、回折格子の間隔を調節することで光の回折を制御し、レンズを通過する光の焦点を変えるというものである。具体的には、回折格子の間隔を変えることで、レンズを通過する光の焦点を決定することが出来る。これにより、一つのレンズで複数の焦点を持つことができる。複数の回折を組み合わせるなど組み合わせは無限に近い。

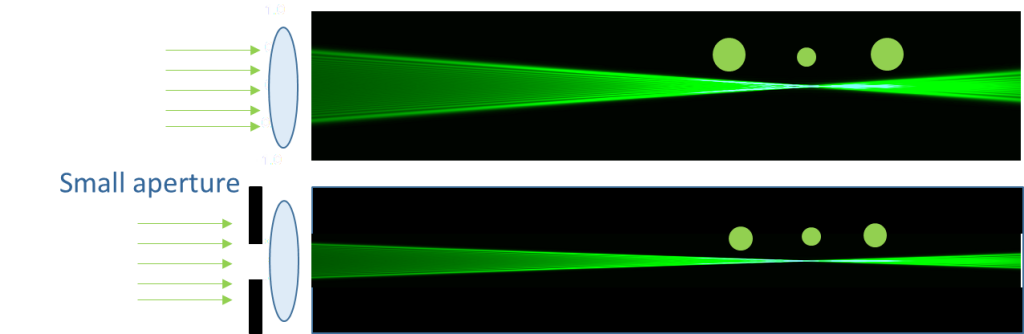

ピンホールを用いて多焦点を作る方法

ピンホールとは、文字通りピンで穴を開けたような非常に小さな開口部のことを指す。ピンホールは、通過する光の量を制限し、その進行方向を制御することができる。

ピンホールを用いて多焦点レンズを作る方法は、光束が光学部中心に通る光だけを選別して通過させ、周辺から入る光をブロックする。そうすると、焦点周辺部分もある程度集光しているようになるため、焦点深度が増すことになり多焦点性がもたらされる。非常に原始的であるが、時に有用となる手法である。

ASUCAアイクリニック仙台マークワン

https://asuca-eye.com

ASUCAアイクリニック 仙台マークワンは、白内障手術(眼内レンズ手術)、硝子体手術、ICL・IPCL、目の周りやまぶたなどを治療する手術専門クリニックです。

当院は、一人ひとりに精密な検査と時間を確保するため、完全予約制としております。

予約のページから予約の上お越しください。

ご不明な点がございましたら、LINEやお問い合わせページにて対応しております。

アクセス

宮城県仙台市青葉区中央一丁目2-3 仙台マークワン11F

仙台駅直結徒歩2分

*県外から当院で自費手術を受けられる方を対象とした「交通費負担軽減制度(手術代金より1万円の充当)」を設けております。詳細はスタッフにお問い合わせください。

免責事項本記事は教育・情報提供を目的としており、個別の医療相談や診断・治療の代替となるものではありません。眼科治療を検討される場合は、必ず眼科専門医にご相談ください。医学情報は日々更新されるため、最新情報の確認も重要です。