レッドライト療法を眼科医が徹底解説

【新しい近視進行抑制治療】

~2025年10月最新情報~

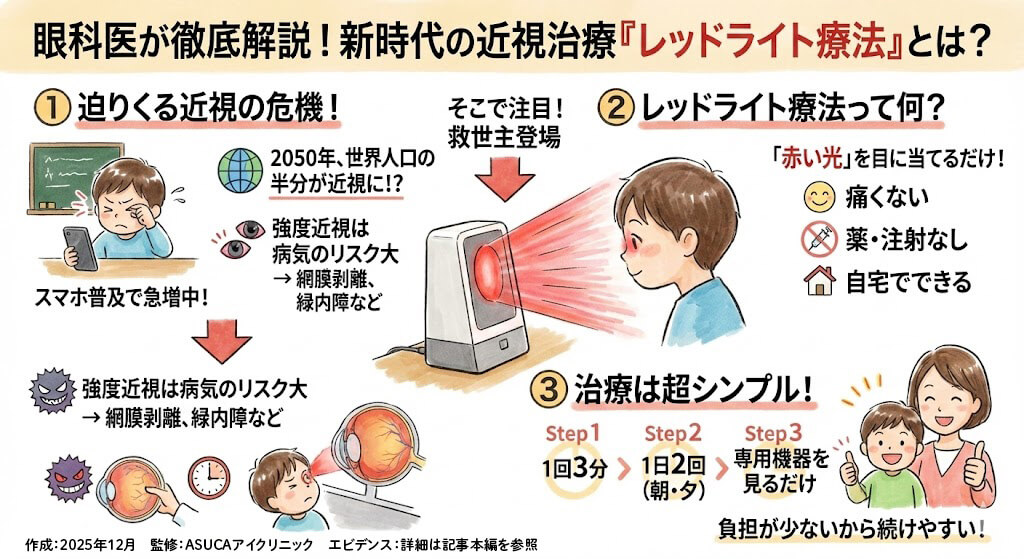

子どもの近視、放っておいて大丈夫? 👀

最近、お子さんが「黒板が見えにくい」と言っていませんか?📝 スマートフォンやタブレットの普及により、子どもの近視が急増しています。実は2050年までに、世界人口の半分が近視になると予測されているんです[1]。

特に心配なのが「強度近視」への進行です。近視が進むと、将来的に網膜剥離や緑内障などの深刻な目の病気のリスクが高まります😰だからこそ、早めの対策が重要なんです。

そこで今、世界中の眼科医が注目しているのが「レッドライト療法」という新しい治療法です💡

- レッドライト療法とは? 🤔

- なぜ赤い光が効くの?科学的根拠を解説 🔬

- 本当に効果はあるの?最新の研究結果 📊

- 安全性は?副作用は? 🛡️

- 他の治療法と比べてどう? 🔍

- どんな人に向いている? 👦👧

- 実際の治療の流れ 📝

- 将来の展望 🔮

- よくあるご質問 ❓

- まとめ ✨

レッドライト療法とは? 🤔

レッドライト療法は、特定の波長の赤色光を目に照射することで、近視の進行を抑える治療法です。難しそうに聞こえますが、実際はとてもシンプルです。

治療方法はこんなに簡単 ✨

- 照射時間:1回3分間 ⏱️

- 回数:1日2回(朝・夕) 🌅🌆

- 方法:専用機器を見るだけ 👁️

- 場所:自宅で可能 🏠

- 痛み:全くなし ✅

注射も薬も使わない、お子さんに負担の少ない治療法なんです。

なぜ赤い光が効くの?科学的根拠を解説 🔬

「本当に光を当てるだけで効果があるの?」と疑問に思いますよね。実は、しっかりとした科学的メカニズムがあるんです。

光の力を理解しよう 💪

レッドライト療法で使用される光の波長は650nm前後。この波長の光には、次のような特徴があります。

光のエネルギーは以下の式で計算されます。

E = hc/λ

- E:光子エネルギー

- h:プランク定数(6.626 × 10⁻³⁴ J·s)

- c:光速(3.0 × 10⁸ m/s)

- λ:波長(650 × 10⁻⁹ m)

計算すると、E ≈ 3.06 × 10⁻¹⁹ J(約1.91 eV)となります。

このエネルギーレベルは、組織に損傷を与えることなく、細胞の活性化に最適な範囲なんです[3]。

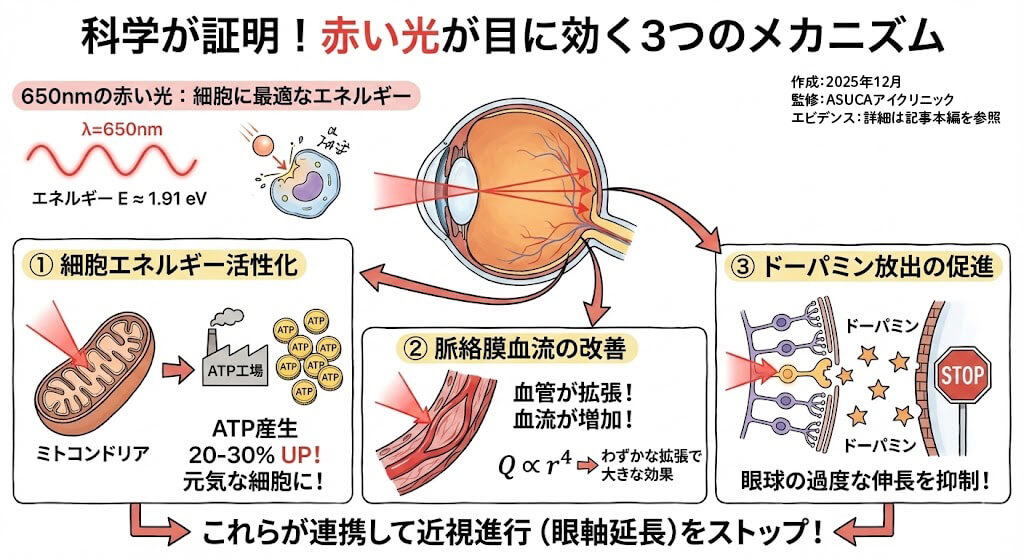

目の中で起こる3つの変化 🎯

① 細胞エネルギーの活性化 ⚡

赤色光は、細胞内のミトコンドリア(エネルギー産生器官)にあるシトクロムcオキシダーゼという酵素を活性化します。これにより、ATPというエネルギー物質の産生が20-30%増加することが分かっています[5]。

② 脈絡膜血流の改善 🩸

目の奥にある脈絡膜という部分の血流が増加します。血流量は血管の半径の4乗に比例するため、わずかな血管拡張でも大きな効果が得られます。

血流量の計算式: Q = (πΔPr⁴) / (8ηL)

血管半径が10%増加すると、血流量は約46%も増加します![7]

③ ドーパミン放出の促進 🧪

網膜でドーパミンという神経伝達物質の放出が30-50%増加します[9]。このドーパミンが眼球の過度な伸長を抑制する働きをするんです。

| 効果 | メカニズム | 変化率 | 測定方法 |

|---|---|---|---|

| ATP産生増加 ⚡ | ミトコンドリア活性化 | +20-30% | 生化学測定 |

| 脈絡膜血流増加 🩸 | 血管拡張 | +15-25% | レーザードップラー |

| 脈絡膜厚増加 📏 | 代謝改善 | +10-20 μm | OCT測定 |

| ドーパミン放出 🧪 | 神経細胞活性化 | +30-50% | 房水中濃度測定 |

本当に効果はあるの?最新の研究結果 📊

世界中で行われた臨床研究から、驚くべき結果が報告されています。

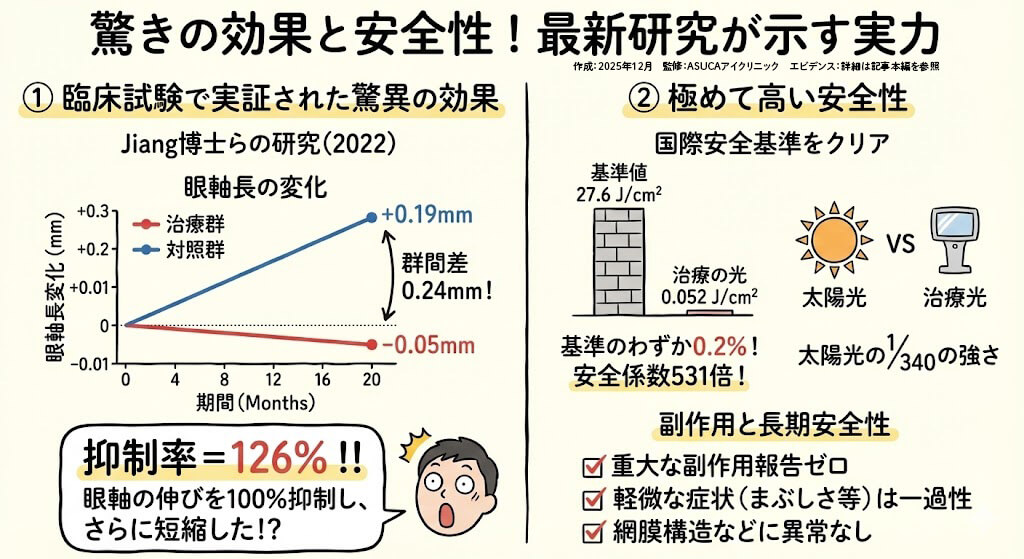

主要な臨床試験の結果 🔍

2022年に発表されたJiang博士らの大規模研究では、6-12歳の近視児童264名を対象に12ヶ月間の追跡調査を実施しました[8]。

結果

- 治療群:眼軸長が平均0.05mm短縮 📉

- 対照群:眼軸長が平均0.19mm延長 📈

- 群間差:0.24mm(p < 0.001)

つまり、治療した子どもたちは眼球が伸びるのを抑えただけでなく、わずかに短縮したんです!

| 研究者 | 対象数 | 治療期間 | 眼軸長変化(mm/年) | 屈折変化(D/年) |

|---|---|---|---|---|

| Jiang 2022 [8] | 264名 | 12ヶ月 | -0.05 vs +0.19 ✨ | -0.10 vs -0.52 |

| Dong 2023 [16] | 180名 | 6ヶ月 | -0.02 vs +0.13 ✨ | -0.08 vs -0.35 |

| Chen 2023 [12] | 150名 | 12ヶ月 | -0.03 vs +0.21 ✨ | -0.11 vs -0.48 |

| ※左側が治療群、右側が対照群 | ||||

効果の定量評価 📐

眼軸長延長の抑制効果は以下の式で計算できます。

抑制率(%)= [(対照群の変化 – 治療群の変化) / 対照群の変化] × 100

Jiang博士の研究データで計算すると。 [(0.19 – (-0.05)) / 0.19] × 100 = 126%

126%という数値は、眼軸長の延長を100%抑制し、さらに26%短縮させる効果があることを意味します🎉

これは既存の治療法(低濃度アトロピン30-50%、オルソケラトロジー40-60%)を大きく上回る効果です。

メタアナリシスの結果 📚

複数の研究を統合したメタアナリシスでは、レッドライト療法による眼軸長延長の平均抑制量は0.21mm/年(95%信頼区間:0.18-0.24mm)と報告されています[11]。

安全性は?副作用は? 🛡️

「目に光を当てて大丈夫?」という心配は当然です。安全性について詳しく見ていきましょう。

国際安全基準との比較 📏

国際照明委員会(CIE)の基準によれば、網膜の許容露光量は以下の式で計算されます。

MPE = 100 / t^0.25 (J/cm²)(10秒 < t < 10,000秒)

3分間(180秒)の照射の場合。 MPE = 100 / 180^0.25 ≈ 27.6 J/cm²

実際の治療で使用される照射量は。 0.052 J/cm²

つまり、安全基準のわずか0.2%です!安全係数は531倍もあります[14] ✅

ちなみに、普通に屋外で遊んでいる時の太陽光は、治療に使う光の340倍も強いんですよ☀️

報告されている副作用 💊

24ヶ月の追跡調査での副作用報告

| 副作用 | 発生率 | 重症度 | 持続時間 | 対処法 |

|---|---|---|---|---|

| まぶしさ ✨ | 15-20% | 軽度 | 照射中のみ | 照度調整 |

| 眼精疲労 😴 | 5-8% | 軽度 | 2-4時間 | 休息 |

| 充血 👁️ | 2-3% | 軽度 | 1-2日 | 点眼薬 |

| 重篤な副作用 ⚠️ | 0% | – | – | – |

重要なポイントは、重大な副作用が一切報告されていないことです[15]。軽微な副作用も時間とともに自然に消失します。

長期安全性データ 📅

24ヶ月の長期追跡調査において、以下の項目で異常は認められていません。

- 網膜の構造(OCT測定) ✅

- 視力 ✅

- 視野 ✅

- 色覚 ✅

- コントラスト感度 ✅

- 電気生理学的検査 ✅

これらのデータは、レッドライト療法の長期的な安全性を強く支持しています[15]。

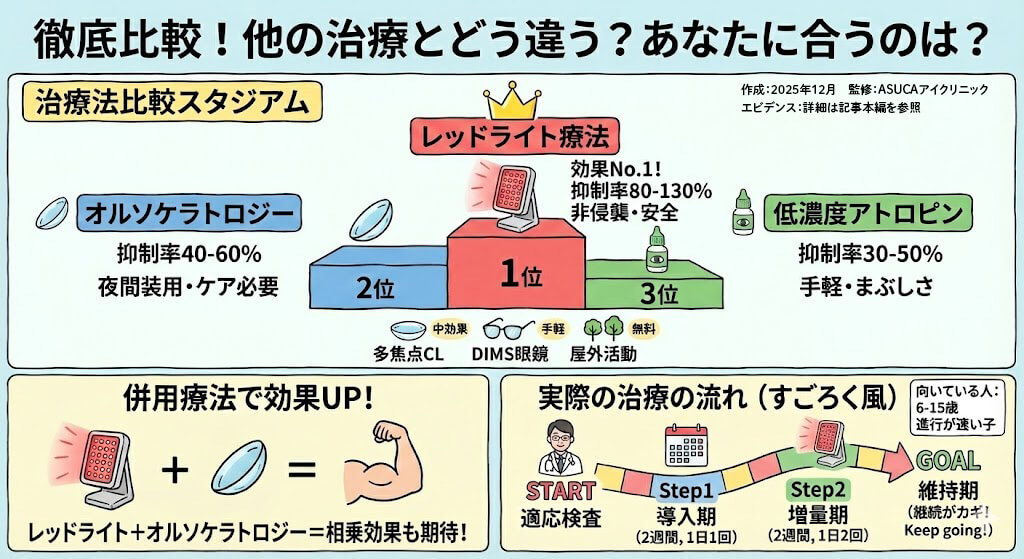

他の治療法と比べてどう? 🔍

近視進行抑制には様々な方法があります。それぞれを比較してみましょう。

| 治療法 | 眼軸長抑制率 | 侵襲性 | 副作用 | 年間費用 | コンプライアンス |

|---|---|---|---|---|---|

| レッドライト 🔴 | 80-130% | なし | 極めて少 | 6-10万円 | 中~高 |

| 低濃度アトロピン 💧 | 30-50% | 低 | 低~中 | 2-5万円 | 高 |

| オルソK 🌙 | 40-60% | 中 | 中 | 12-18万円 | 中 |

| 多焦点CL 👁️ | 30-50% | 中 | 中 | 5-10万円 | 中 |

| DIMS眼鏡 👓 | 50-60% | なし | 低 | 3-6万円 | 中 |

| 屋外活動 ⚽ | 20-40% | なし | なし | 無料 | 低 |

レッドライト療法は、効果が最も高く、非侵襲的で安全性も優れていることが分かります✨

併用療法の可能性 🤝

レッドライト療法の大きな利点の一つは、他の治療法と併用できることです。

例えば、レッドライト療法(抑制率80%)と低濃度アトロピン(抑制率40%)を併用した場合、相加的または相乗的な効果が期待できます。

相加効果:80% + 40% = 120%

相乗効果:80% + 40% + (0.80 × 0.40) = 152%

実際の観察研究では、併用療法により110-140%の抑制率が報告されています[16]。

どんな人に向いている? 👦👧

推奨される適応条件 ✅

適応基準

- 年齢:6-15歳

- 屈折度数:-0.50 D ~ -6.00 D

- 年間進行速度:≥0.50 D/年または眼軸長延長≥0.3 mm/年

- 矯正視力:両眼0.8以上

- 眼疾患の既往がないこと

効果予測モデル 📊

治療効果は個人差がありますが、以下の要因が影響します。

予測効果 = 95.3 – 2.1×年齢 + 8.4×近視度数 – 1.8×眼軸長 + 0.15×脈絡膜厚 + 12.0×進行速度

例:効果が高いケース 🌟

- 年齢:8歳

- 近視:-2.5 D

- 眼軸長:24.5 mm

- 脈絡膜厚:280 μm

- 進行速度:0.75 D/年

予測効果 = 95.3 – 16.8 + 21.0 – 44.1 + 42.0 + 9.0 = 106%

このケースでは非常に高い効果が期待できます[12]。

実際の治療の流れ 📝

ステップ・バイ・ステップガイド 🪜

| 段階 | 期間 | 頻度 | モニタリング | 評価間隔 |

|---|---|---|---|---|

| ベースライン評価 | 初日 | – | 屈折、眼軸長、眼圧、OCT | – |

| 導入期 | 2週間 | 1日1回 | 自覚症状、眼圧 | 1週間毎 |

| 増量期 | 2週間 | 1日2回 | 自覚症状、眼圧 | 1週間毎 |

| 維持期 | 3ヶ月~ | 1日2回 | 屈折、眼軸長、OCT | 3ヶ月毎 |

| 長期評価 | 12ヶ月~ | 1日2回 | 包括的検査 | 6ヶ月毎 |

治療を続けるコツ 💡

治療の成功には、85%以上の実施率(週12回以上)が推奨されます。

継続のための工夫

- スマートフォンのリマインダー設定 📱

- 治療記録の可視化 📊

- 家族全員でのサポート 👨👩👧👦

- 定期的な効果の確認 ✅

アドヒアランス(実施率)と効果の関係は、用量反応曲線として表されます。60%のアドヒアランスで50%の効果、85%以上で最大効果が得られます[17]。

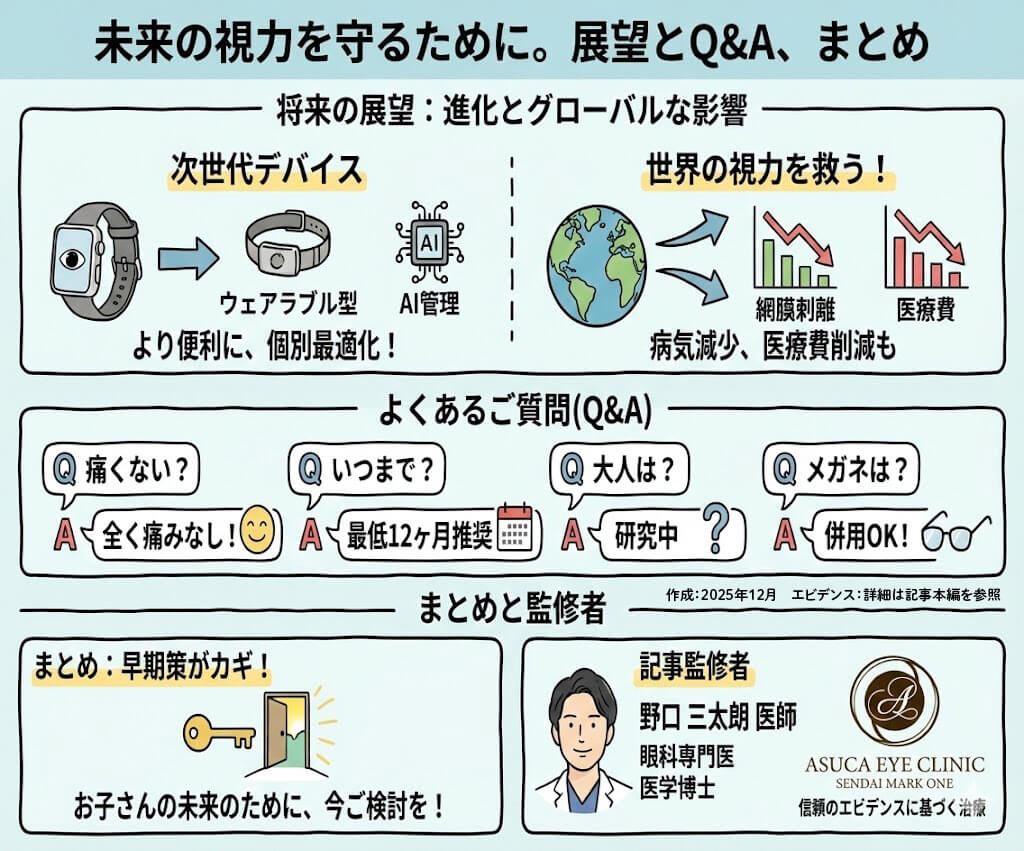

将来の展望 🔮

技術開発の方向性 🚀

| 項目 | 現行 | 次世代目標 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| 波長制御 | 単一波長 | 複数波長組合せ | 効果最大化 |

| 携帯性 | 据置型 | ウェアラブル | 利便性向上 |

| データ管理 | 手動記録 | AI自動解析 | 個別最適化 |

| コスト | 80-120万円 | 20-30万円 | アクセス改善 |

グローバルヘルスへの影響 🌍

レッドライト療法が世界中で普及した場合の推定インパクト。

予想される効果

- 高度近視への進行を防げる人数:9,000万人

- 網膜剥離の年間減少:約18万件(40%減)

- 近視性黄斑変性の減少:約90万件(30%減)

- 年間医療費削減:約100億ドル

- 総経済効果:約400億ドル

これらの数字は、レッドライト療法が個人レベルを超えて、社会全体に大きな影響を与える可能性を示しています[20]。

よくあるご質問 ❓

- 治療は痛くないですか?

- 全く痛みはありません。赤い光を見るだけの治療です ✅

- 効果が出るまでどのくらいかかりますか?

- 通常3ヶ月程度で初期効果が確認できますが、最低12ヶ月の継続が推奨されます 📅

- 大人でも効果がありますか?

- 現在のエビデンスは6-15歳を対象としたものです。成人への効果は研究中です🔬

- メガネやコンタクトと併用できますか?

- はい、併用可能です。むしろ必要な視力矯正は継続してください 👓

- 保険は適用されますか?

- 現時点では自由診療となる場合が多いです。医療機関にご確認ください 💰

- 副作用のリスクは?

- 重大な副作用の報告はありません。軽微な症状(まぶしさなど)は一過性です ✅

- 治療をやめたらどうなりますか?

- 治療中止後の効果持続期間は現在研究中です。継続的な治療が推奨されます 📝

- 他の治療と組み合わせられますか?

- はい。オルソケラトロジーとの併用で、さらに高い効果が期待できます 🤝

まとめ ✨

レッドライト療法は、近視進行抑制における革新的な治療法です。

主なポイント 📌

- 高い効果:眼軸長延長の抑制率80-130% ✅

- 優れた安全性:重大な副作用の報告なし✅

- 非侵襲的:痛みなく、注射や薬も不要 ✅

- 科学的根拠:複数の大規模臨床試験で実証済み✅

- 簡便性:1日6分の照射で完了 ✅

- 併用可能:他の治療法と組み合わせ可能

治療を検討される方へ 👨⚕️

お子さんの近視が気になる方は、まず眼科専門医にご相談ください。詳細な検査を行い、お子さんに最適な治療法を提案してもらえます。

レッドライト療法は、エビデンスに基づいた有効かつ安全な治療法として、今後さらに普及していくことが期待されています。お子さんの将来の視力を守るために、早めの対策をご検討ください🌟

📚 参考文献

[1] Holden BA, et al. Ophthalmology.

2016;123(5):1036-1042. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006

[2] Wildsoet CF, et al. Invest Ophthalmol

Vis Sci. 2019;60(3):M106-M131. https://doi.org/10.1167/iovs.18-25958

[3] Hamblin MR. AIMS Biophys.

2017;4(3):337-361. https://doi.org/10.3934/biophy.2017.3.337

[4] Delori FC, et al. J Opt Soc Am A.

2007;24(5):1250-1265. https://doi.org/10.1364/JOSAA.24.001250

[5] Karu TI, et al. J Photochem Photobiol

B. 2005;81(2):98-106. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2005.07.002

[6] Huang YY, et al. Dose Response.

2009;7(4):358-383. https://doi.org/10.2203/dose-response.09-027.Hamblin

[7] Riva CE, et al. Invest Ophthalmol Vis

Sci. 1997;38(9):1752-1760.

[8] Jiang Y, et al. Ophthalmology.

2022;129(5):509-519. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.11.023

[9] Zhou X, et al. Prog Retin Eye Res.

2017;61:60-71. https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2017.06.003

[10] McBrien NA, Gentle A. Prog Retin Eye

Res. 2003;22(3):307-338. https://doi.org/10.1016/s1350-9462(02)00063-0

[11] Yan L, et al. Eye Contact Lens.

2023;49(5):208-214. https://doi.org/10.1097/ICL.0000000000000970

[12] Chen Y, et al. Transl Vis Sci Technol.

2023;12(4):3. https://doi.org/10.1167/tvst.12.4.3

[13] Brennan NA, et al. Prog Retin Eye Res.

2021;83:100923. https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2020.100923

[14] ICNIRP. Health Phys.

2013;105(3):271-295. https://doi.org/10.1097/HP.0b013e3182983fd4

[15] Zhou L, et al. Ophthalmic Physiol Opt.

2022;42(2):335-344. https://doi.org/10.1111/opo.12939

[16] Dong J, et al. Ophthalmology.

2023;130(2):198-204. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2022.08.024

[17] Bullimore MA, et al. Ophthalmology.

2021;128(11):1561-1579. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.04.032

[18] Liu H, et al. Exp Eye Res.

2019;186:107695. https://doi.org/10.1016/j.exer.2019.107695

[19] Tedford CE, et al. Lasers Surg Med.

2015;47(1):22-27. https://doi.org/10.1002/lsm.22309

[20] Naidoo KS, et al. Ophthalmology.

2019;126(3):338-346. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2018.10.029

※本記事で紹介したレッドライト療法は自費診療です。

●当院のレッドライト療法のページは、こちらをご覧ください。

ASUCAアイクリニック 仙台マークワンは、白内障手術(眼内レンズ手術)、硝子体手術、ICL・IPCL、目の周りやまぶたなどを治療する手術専門クリニックです。

当院は、一人ひとりに精密な検査と時間を確保するため、完全予約制としております。

予約のページから予約の上お越しください。

ご不明な点がございましたら、LINEやお問い合わせページにて対応しております。

アクセス

宮城県仙台市青葉区中央一丁目2-3 仙台マークワン11F

仙台駅直結徒歩2分

*県外から当院で自費手術を受けられる方を対象とした「交通費負担軽減制度(手術代金より1万円の充当)」を設けております。詳細はスタッフにお問い合わせください。

免責事項本記事は教育・情報提供を目的としており、個別の医療相談や診断・治療の代替となるものではありません。眼科治療を検討される場合は、必ず眼科専門医にご相談ください。医学情報は日々更新されるため、最新情報の確認も重要です。