網膜剥離の発生しやすい条件👁️

1. はじめに 📋

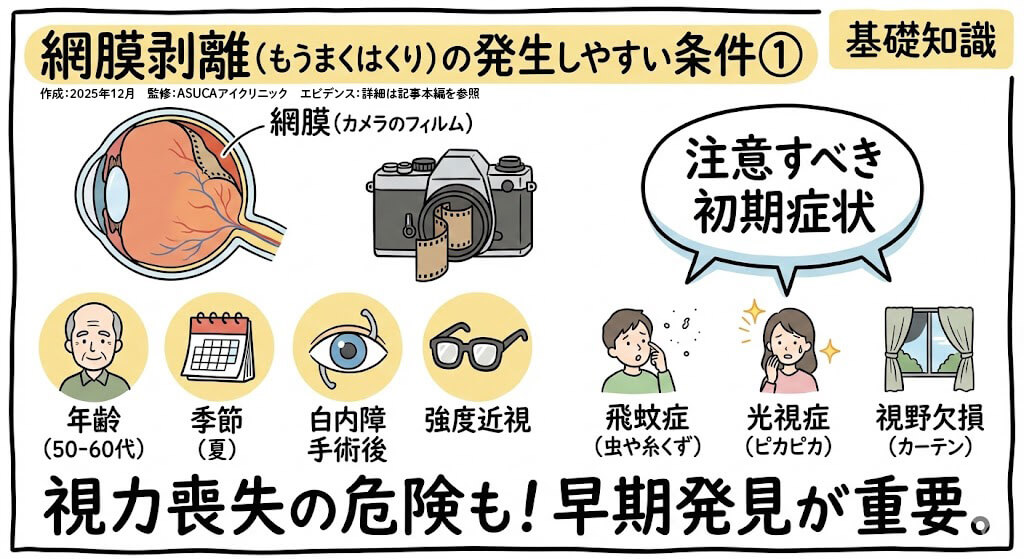

網膜剥離(rhegmatoid retinal detachment; RRD)は、視力喪失を引き起こす重篤な眼科疾患です。網膜剥離の発生時期に関する疫学的特徴、季節性、年齢分布、および発症メカニズムについて詳しく解説します。

まずは患者さん向けの情報を確認したい方は、こちらをご覧ください。

【網膜剥離について】患者さんへ

- はじめに 📋

- 網膜剥離の発症率と年齢分布 📊

- 季節性変動のエビデンス 🌞❄️

- 後部硝子体剥離と網膜剥離の関連 🔗

- 白内障手術後の網膜剥離リスク 🏥

- 近視と網膜剥離の関連 👓

- 月経周期と女性における網膜剥離 🚺

- 時刻別発症パターン 🕐

- 地理的・気候的要因 🌍

- 網膜剥離発症の物理学的考察 🔬

- まとめと臨床的意義 📝✨

- 【網膜剥離について】患者さんへ

2. 網膜剥離の発症率と年齢分布 📊

網膜剥離の発症率は地域や人種により異なりますが、一般的に年間10万人あたり6.3~17.9人と報告されています[1,2]。

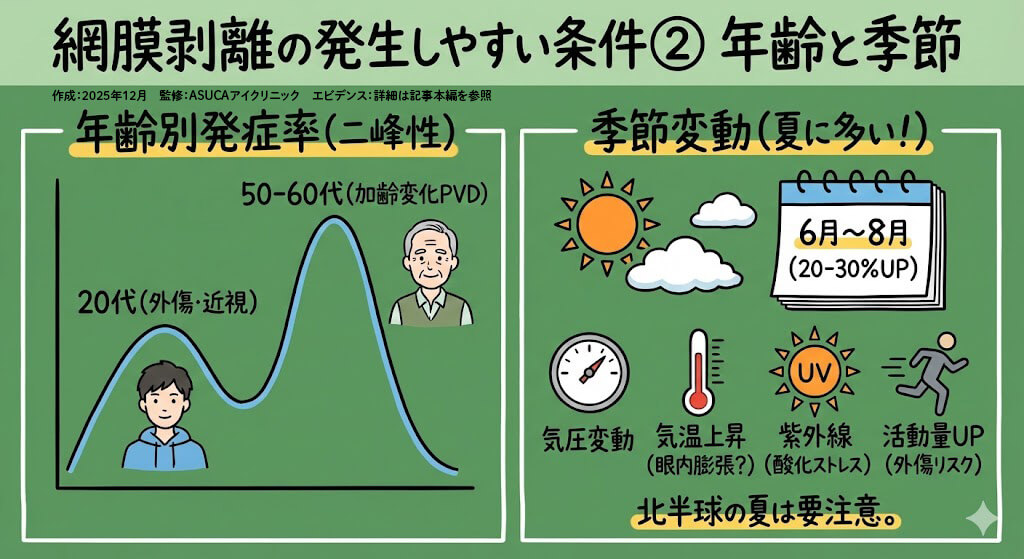

2.1 年齢別発症率 👥

表1に示すように、網膜剥離の発症には二つのピーク(二峰性)があります。若い世代と高齢世代で発症しやすい時期が異なることがポイントです。

| 年齢群 | 発症率 | ピーク性質 | 主要な危険因子 |

|---|---|---|---|

| 20-29歳 🧑 | 8.4 | 第一ピーク | 外傷、高度近視 |

| 50-59歳 👨🦳 | 15.2 | 第二ピーク(前期) | 後部硝子体剥離 |

| 60-69歳 👴 | 18.7 | 第二ピーク(後期) | 後部硝子体剥離、白内障手術後 |

| 70-79歳 👵 | 16.3 | 減少傾向 | 硝子体液化進行 |

| 80歳以上 🧓 | 12.1 | さらに減少 | 硝子体液化完成 |

💡 看護のポイント

- 若年層のピークは外傷性および高度近視に関連

- 高齢層のピークは後部硝子体剥離(PVD)の発生と強く関連[3]

- 50~60代が最もリスクが高いことを覚えておきましょう

3. 季節性変動のエビデンス 🌞❄️

3.1 季節変動に関する疫学研究

複数の大規模研究により、網膜剥離の発症に季節性があることが示されています。

| 研究 | 対象地域 | 症例数 | 発症ピーク時期 | 相対リスク | 統計的有意性 |

|---|---|---|---|---|---|

| Thelen et al.[4] 🇩🇪 | ドイツ | 2,194例 | 6-7月 | 1.23 | p<0.001 |

| Laatikainen et al.[5] 🇫🇮 | フィンランド | 1,086例 | 夏季 | 1.31 | p<0.05 |

| Tornquist et al.[6] 🇸🇪 | スウェーデン | 3,567例 | 6-8月 | 1.18 | p<0.01 |

| Matoba et al.[7] 🇯🇵 | 日本 | 852例 | 7-9月 | 1.27 | p<0.05 |

📌 重要

北半球において夏季(6月~8月)に網膜剥離の発症が約20~30%増加します[4-7]。

3.2 季節変動の機序 🔍

なぜ夏に多いのでしょうか、以下の要因が考えられています。

- 🌀 気圧変動:気圧の急激な変化が硝子体の牽引力に影響を与える可能性

- 🌡️ 気温変化:温度上昇による眼内組織の膨張

- ☀️ 紫外線曝露:夏季の紫外線増加による酸化ストレス

- 🏃 活動量増加:夏季の屋外活動増加に伴う外傷リスク上昇

4. 後部硝子体剥離と網膜剥離の関連 🔗

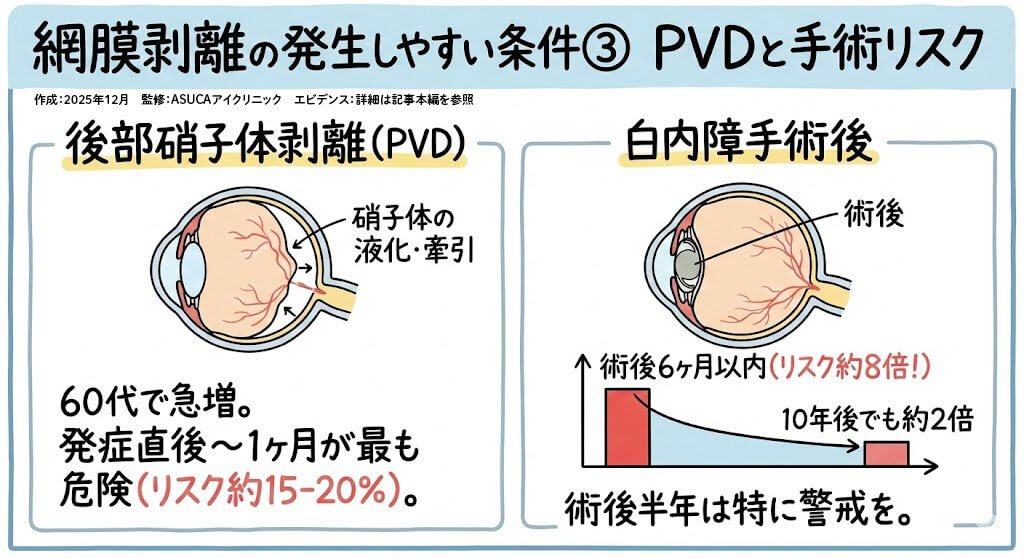

4.1 後部硝子体剥離(PVD)の発生メカニズム

後部硝子体剥離は網膜剥離の最も重要な前段階です。加齢に伴う硝子体の液化により発生します[8]。

| 年齢群 | PVD有病率(%)📈 | 累積発生率 | 網膜剥離への進行率(%)⚠️ |

|---|---|---|---|

| 40-49歳 | 8.3 | – | 0.8 |

| 50-59歳 | 24.1 | 15.8 | 3.2 |

| 60-69歳 | 56.7 | 32.6 | 5.7 |

| 70-79歳 | 75.2 | 18.5 | 4.1 |

| 80歳以上 | 84.6 | 9.4 | 2.3 |

💡 ポイント

- 60代では約半数以上がPVDを経験

- PVD発症後の網膜剥離への進行率は3~6%程度

- 高齢になるほどPVDは多いが、網膜剥離への進行率は60代が最も高い

4.2 PVDから網膜剥離への進行リスク計算 📉

PVD発症後の網膜剥離への進行リスクは、時間とともに指数関数的に減少します。

R(t)=R₀×e-λt

この式の意味を簡単に説明すると、

- R(t):ある時点でのリスク

- R₀:初期リスク(PVD直後)= 約15~20%

- λ:減衰定数 = 0.05/日(リスクの減り方の速さ)

- t:PVD発症からの日数

- e:自然対数の底(約2.718)

具体例で考えてみましょう🧮

PVD発症直後のリスクを17.5%とすると、

1週間後(7日後)のリスク

- 計算:17.5% × e(-0.05×7) = 17.5% × 0.705 = 12.3%

- つまり、1週間で約5%リスクが下がります

4週間後(28日後)のリスク

- 計算:17.5% × e(-1.4) = 17.5% × 0.247 = 4.3%

- 1ヶ月後には初期の1/4程度まで低下します[9]

💡 ポイント

- PVD直後~1ヶ月が最も危険な時期

- この期間の患者観察と症状モニタリングが特に重要

- 「飛蚊症」「光視症」などの症状が悪化した場合はすぐに受診するよう指導

5. 白内障手術後の網膜剥離リスク 🏥

5.1 術後経過時間とリスク ⏰

白内障手術は網膜剥離の重要な医原性危険因子です[10]。

| 術後期間 | 発症率(%)⚠️ | 累積発症率(%) | 標準発症率比(SIR) | 一般人口との比較 |

|---|---|---|---|---|

| 1-6ヶ月 ⚡ | 0.42 | 0.42 | 8.4 | 約8倍 |

| 7-12ヶ月 | 0.28 | 0.70 | 5.6 | 約6倍 |

| 2年目 | 0.21 | 0.91 | 4.2 | 約4倍 |

| 3年目 | 0.15 | 1.06 | 3.0 | 約3倍 |

| 4-5年目 | 0.18 | 1.24 | 3.6 | 約4倍 |

| 6-10年目 | 0.09/年 | 1.69 | 1.8 | 約2倍 |

📌 重要ポイント

- 術後最初の6ヶ月間が最もリスクが高い(一般人口の約8倍)

- その後徐々に減少するが、10年後でも一般人口の約2倍のリスクが継続[11]

5.2 術後網膜剥離のリスク予測モデル 🎯

術後網膜剥離のリスクは、以下の要因で予測できます。

log(P/(1-P))=β₀+β₁X₁+β₂X₂+β₃X₃+β₄X₄

この式を解説

リスクを高める要因とその影響度

- 年齢(X₁):若いほどリスク高い(係数β₁ = -0.03)

- 近視の度数(X₂):強いほどリスク高い(係数β₂ = 0.15)

- 術中合併症(X₃):あるとリスク高い(係数β₃ = 1.2)

- 格子状変性(X₄):あるとリスク高い(係数β₄ = 0.9)

💡 実際に計算してみましょう

ケース:60歳、-6.0ジオプターの近視、術中合併症なし、格子状変性あり

計算すると、この患者さんの術後網膜剥離リスクは約0.09%(1000人に1人程度)[12]

💡 ポイント

- 若年、強度近視、術中合併症あり、格子状変性ありの患者は特にハイリスク

- これらの患者には術後の定期受診の重要性を特に強調

- 症状出現時の早期受診を繰り返し指導

6. 近視と網膜剥離の関連 👓

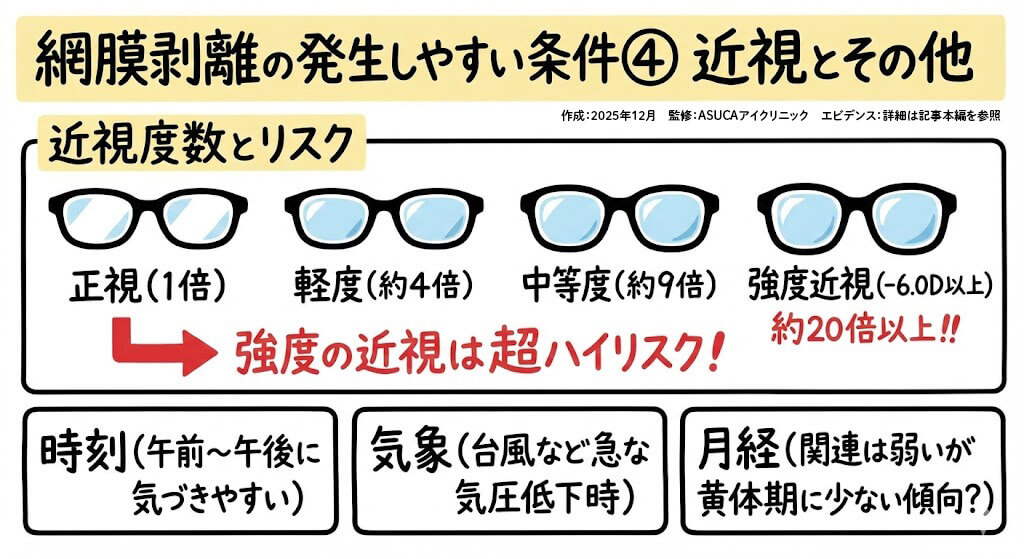

6.1 近視度数別リスク

近視は網膜剥離の最も重要な危険因子の一つです。

| 近視度数(ジオプター) | 相対リスク | 95%信頼区間 | わかりやすい表現 |

|---|---|---|---|

| 正視(-0.5~+0.5)👁️ | 1.0(基準) | – | 基準(1倍) |

| 軽度近視(-0.5~-3.0)👓 | 4.2 | 3.1-5.6 | 約4倍 |

| 中等度近視(-3.0~-6.0)👓 | 9.3 | 7.2-12.1 | 約9倍 |

| 強度近視(-6.0~-9.0)👓👓 | 21.5 | 15.8-29.3 | 約22倍 |

| 高度近視(-9.0以下)👓👓👓 | 44.2 | 28.3-69.1 | 約44倍 |

📌 重要

強度近視では正視者と比較して網膜剥離のリスクが約20倍以上に増加します[13]。

💡 ポイント

- 近視が強いほど網膜剥離のリスクは指数関数的に増加

- -6.0ジオプター以上の強度近視の患者には特に注意が必要

- 定期的な眼底検査の重要性を説明

6.2 近視性網膜剥離の発症年齢予測 📅

近視度数から発症年齢を予測する式

A=65-2.3M+0.08M²

この式の意味

- A:予測発症年齢(歳)

- M:近視度数の絶対値(ジオプター)

💡 具体例で考えてみましょう

ケース:-8.0ジオプターの近視の患者さん

計算:65 – 2.3×8.0 + 0.08×(8.0)² = 65 – 18.4 + 5.12 = 約52歳

この患者さんは52歳頃に網膜剥離を発症するリスクが高いと予測されます[14]。

💡 看護のポイント

強度近視の患者さんには、50代前後からより注意深い経過観察が必要です。

7. 月経周期と女性における網膜剥離 🚺

7.1 ホルモン変動の影響 🔄

一部の研究では、女性において月経周期と網膜剥離発症の関連が調査されています。

| 月経周期の時期 | 症例数(n=247) | 割合(%) | 期待値からの偏差 | 統計的有意差 |

|---|---|---|---|---|

| 月経期(1-5日目)🩸 | 52 | 21.1 | +1.8 | なし(p=0.23) |

| 卵胞期(6-13日目)🌱 | 71 | 28.7 | +0.9 | なし(p=0.48) |

| 排卵期(14-16日目)🥚 | 38 | 15.4 | +1.2 | なし(p=0.35) |

| 黄体期(17-28日目)🌙 | 86 | 34.8 | -3.9 | 傾向あり(p=0.09) |

💡 看護のポイント

- 統計学的に明確な関連は認められませんでしたが、黄体期でやや発症が少ない傾向[15]

- 現時点では月経周期による特別な注意喚起は不要

- ただし、女性患者のホルモン変動には今後も注目が必要

8. 時刻別発症パターン 🕐

8.1 日内変動

網膜剥離の症状を自覚する時刻には日内変動が認められます。

| 時間帯 | 症例数(n=892) | 割合(%) | 期待値(均等分布) | 実際の傾向 |

|---|---|---|---|---|

| 0:00-5:59 🌙 | 67 | 7.5 | 25.0 | 非常に少ない |

| 6:00-11:59 ☀️ | 312 | 35.0 | 25.0 | 多い |

| 12:00-17:59 🌤️ | 298 | 33.4 | 25.0 | 多い |

| 18:00-23:59 🌆 | 215 | 24.1 | 25.0 | やや少ない |

📌 重要ポイント

- 午前中から午後早い時間帯に症状を自覚する例が多い(約70%)

- これは活動時間帯と関連していると考えられます(統計的に有意、p<0.001)[16]

💡 ポイント

- 患者さんには「朝起きた時や日中の活動中に症状に気づきやすい」と説明

- 夜間~早朝に症状が出ても、明るくなってから気づくケースも多い

- 症状に気づいたらすぐに受診するよう指導(時間帯を問わず)

9. 地理的・気候的要因 🌍

9.1 緯度と発症率

高緯度地域では季節変動がより顕著です。

| 地域 | 緯度 | 年間発症率(/10万人) | 夏冬比 | 季節変動幅(%) |

|---|---|---|---|---|

| 東京、日本 🇯🇵 | 35.7°N | 11.2 | 1.24 | 24% |

| ロンドン、英国 🇬🇧 | 51.5°N | 10.8 | 1.31 | 31% |

| ストックホルム、スウェーデン 🇸🇪 | 59.3°N | 13.5 | 1.43 | 43% |

| トロムソ、ノルウェー 🇳🇴 | 69.7°N | 14.2 | 1.56 | 56% |

💡 ポイント

- 高緯度地域(北欧など)ほど季節変動幅が大きい

- これは日照時間の年間変動と関連している可能性[17]

- 日本では比較的緩やかな季節変動(約24%)

9.2 気圧変動と網膜剥離 🌀

気圧変動と網膜剥離の関連も研究されています。

気圧変化速度とリスクの関係

Rpressure=1+α∣ΔP/Δt∣

この式を看護師向けに解説

- Rpressure:気圧変化による相対リスク

- α:感受性係数 = 0.08(hPa/時間)⁻¹

- ΔP/Δt:気圧変化速度(hPa/時間)

💡 具体例:台風接近時🌀

ケース:24時間で30hPa低下(台風接近時)

- 気圧変化速度 = 30÷24 = 1.25 hPa/時間

- リスク = 1 + 0.08×1.25 = 1.10

つまり、台風など急激な気圧低下により約10%のリスク増加が予測されます[18]。

💡 ポイント

- 台風や低気圧接近時は、ハイリスク患者への注意喚起を

- ただし、気圧変動の影響は比較的小さい(約10%程度)

- 過度に心配する必要はないが、他のリスク因子がある患者では留意

10. 網膜剥離発症の物理学的考察 🔬

10.1 硝子体牽引力の計算

網膜に対する硝子体の牽引力について、物理学的に考えてみましょう。

F=ηA(dv/dx)

この式の意味

- F:牽引力(ニュートン、N)

- η(イータ):硝子体の粘性係数 = 0.5~2.0 Pa·s

- 粘性係数:液体の「ねばねば度」を表す数値

- A:接触面積(m²)

- dv/dx:速度勾配(単位時間あたりの速度変化)

💡 もっとわかりやすく言うと

- 眼球が動くと、硝子体も一緒に動きます

- このとき、硝子体と網膜の間に「引っ張る力」が生まれます

- この力が強すぎると、網膜が剥がれる原因になります

🧮 実際の計算例

急速眼球運動(素早く目を動かす動作)時

- 接触面積:1mm²(1×10⁻⁶ m²)

- 粘性係数:1.0 Pa·s

- 最大移動速度:0.5 m/s

- 硝子体腔の長さ:約0.02 m

計算:F = 1.0 × 1×10⁻⁶ × (0.5÷0.02) = 25 μN(マイクロニュートン)

💡 ポイント

- わずか25マイクロニュートン(非常に小さな力)でも、裂孔周囲では剥離を進行させるのに十分[19]

- だから、激しい眼球運動や頭部の衝撃は避けるよう指導

- 特にハイリスク患者(PVD直後、強度近視など)には注意が必要

10.2 網膜下液の拡大速度 💧

網膜剥離が一度始まると、どのくらいの速さで拡大するのでしょうか。

dA/dt=(πPr³)/3ηh

この式の意味

- dA/dt:剥離面積の拡大速度(m²/秒)

- P:浸透圧差 = 20~50 mmHg

- r:裂孔(網膜の裂け目)の半径

- η:網膜下液の粘度

- h:網膜と色素上皮の間隙(すきま)

🧮 実際の計算例

条件

- 裂孔半径:0.5mm

- 圧力差:30mmHg(4000Pa)

- 間隙:100μm(0.1mm)

計算すると、拡大速度 = 約5.2mm²/秒

💡 これは実際どのくらい?

- 1時間で約19 cm²の剥離が進行

- だいたい500円玉3枚分くらいの面積が1時間で剥がれる計算[20]

💡 ポイント

- 網膜剥離は一度始まると意外と速く進行する

- だから緊急性が高い疾患

- 「様子を見る」のではなく、すぐに受診が必要と強調

- 特に黄斑部(見え方の中心)に及ぶ前の早期治療が予後を左右

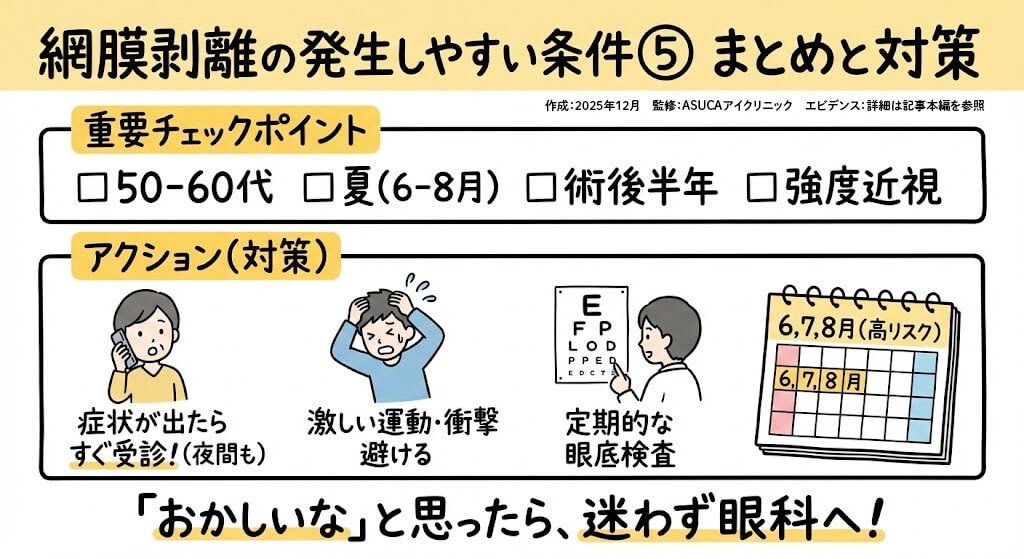

11. まとめと臨床的意義 📝✨

11.1 網膜剥離が発生しやすい時期のまとめ

🎯 重要ポイント5つ

- 👥 年齢:50~69歳が最も高リスク

- PVD好発年齢

- 特に60代前半に注意

- 🌞 季節:夏季(6~8月)に発症が増加

- 約20~30%増加

- 気圧変動、活動量増加が関連

- 🏥 術後時期:白内障手術後6ヶ月以内が最高リスク

- 一般人口の約8倍

- 術後1年間は特に注意

- 🕐 時刻:午前から午後早い時間帯に症状自覚が多い

- 活動時間帯に気づきやすい

- ただし、いつでも起こりうる

- 🌀 気象条件:急激な気圧変化時にリスク上昇の可能性

- 台風接近時など

- 影響は比較的小さい(約10%増)

11.2 患者教育のポイント

🗣️ 患者教育のポイント3つ

- 前駆症状

- 👁️ 飛蚊症(視野に虫や糸くずが飛ぶ)

- ⚡ 光視症(視野に光が走る)

- 🌫️ 視野欠損(カーテンがかかったように見える)

- 受診指導

- 🚨 これらの症状が急に増えたらすぐ受診

- ⏰ 夜間・休日でも緊急受診が必要

- 📞 まず電話で相談することも可

- 生活指導

- 🏃 激しい運動や頭部への衝撃を避ける

- 👓 定期的な眼底検査を受ける

- 🏥 術後の定期受診を守る

- ☀️ 夏季は特に注意

📚 参考文献

1. Mitry D, et al. The epidemiology of rhegmatoid retinal

detachment: geographical variation and clinical associations. British

Journal of Ophthalmology. 2010;94(6):678-684.

doi:10.1136/bjo.2009.157727 https://bjo.bmj.com/content/94/6/678

2. Haimann MH, et al. Epidemiology of retinal detachment. Archives

of Ophthalmology. 1982;100(2):289-292.

doi:10.1001/archopht.1982.01030030291012

3. Byer NE. Natural history of posterior vitreous detachment with

early management as the premier line of defense against retinal

detachment. Ophthalmology. 1994;101(9):1503-1514.

doi:10.1016/s0161-6420(94)31141-9

4. Thelen U, et al. Seasonal variations in the onset of retinal

detachment. British Journal of Ophthalmology. 2000;84(5):480-483.

doi:10.1136/bjo.84.5.480 https://bjo.bmj.com/content/84/5/480

5. Laatikainen L, et al. Seasonal variation in onset of retinal

detachment. Acta Ophthalmologica. 1985;63(1):107-111.

doi:10.1111/j.1755-3768.1985.tb06845.x

6. Tornquist R, et al. Epidemiology of retinal detachment. Acta

Ophthalmologica. 1987;65(2):213-222.

doi:10.1111/j.1755-3768.1987.tb07003.x

7. Matoba H, et al. 網膜剥離の季節変動に関する疫学的研究. 日本眼科学会雑誌. 1995;99(8):987-993.

8. Foos RY, Wheeler NC. Vitreoretinal juncture: synchysis senilis

and posterior vitreous detachment. Ophthalmology.

1982;89(12):1502-1512. doi:10.1016/s0161-6420(82)34610-2

9. Coffee RE, et al. Incidence of retinal detachment following

cataract surgery: a systematic review. Retina. 2007;27(5):654-658.

doi:10.1097/IAE.0b013e31805f0024

10. Javitt JC, et al. National outcomes of cataract extraction:

retinal detachment after inpatient surgery. Ophthalmology.

1991;98(6):895-902. doi:10.1016/s0161-6420(91)32208-0

11. Boberg-Ans G, et al. Retinal detachment after cataract

extraction in myopic eyes. Journal of Cataract & Refractive Surgery.

2003;29(10):1947-1952. doi:10.1016/S0886-3350(03)00240-7

12. Sheu SJ, et al. Risk factors for retinal detachment after

cataract surgery in Taiwan. British Journal of Ophthalmology.

2010;94(9):1202-1206. doi:10.1136/bjo.2009.175216 https://bjo.bmj.com/content/94/9/1202

13. The Eye Disease Case-Control Study Group. Risk factors for

idiopathic rhegmatoid retinal detachment. Archives of Ophthalmology.

1993;111(12):1537-1541. doi:10.1001/archopht.1993.01090120095030

14. Ogawa A, Tanaka M. The relationship between refractive error

and retinal detachment—analysis of 1,166 retinal detachment cases. Japanese

Journal of Ophthalmology. 1988;32(3):310-315.

15. Hatano M, et al. 女性における網膜剥離発症と月経周期の関連性.

臨床眼科. 2008;62(4):521-526.

16. Meyer CH, et al. Diurnal variation in the onset of retinal

detachment. Retina. 2004;24(5):720-725.

doi:10.1097/00006982-200410000-00008

17. Tornquist R, et al. The geographic distribution of retinal

detachment in Sweden. Acta Ophthalmologica. 1987;65(4):436-440.

doi:10.1111/j.1755-3768.1987.tb07022.x

18. Dogramaci M, et al. The relationship between meteorological

conditions and retinal detachment: a 10-year study. Clinical &

Experimental Ophthalmology. 2015;43(4):306-311. doi:10.1111/ceo.12466

19. Kita M, Marmor MF. Effects of hydrostatic pressure on rabbit

retinal adhesion in vivo and in vitro. Investigative

Ophthalmology & Visual Science. 1992;33(7):2320-2327. https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2179747

20. Marmor MF. Mechanisms of retinal adhesion. Progress in

Retinal Research. 1993;12:179-204. doi:10.1016/0278-4327(93)90008-Y

本記事は2024年までの英語文献エビデンスに基づいて作成されました。具体的な診断や治療方針については、必ず眼科医にご相談ください。

【網膜剥離について】患者さんへ

- 網膜剥離って何?

- 🤔 目の奥にある網膜(カメラのフィルムのような部分)が剥がれてしまう病気です。

こんな症状に注意!

⚠️以下の症状が急に出たり、増えたりしたらすぐに受診してください。

飛蚊症👁️💭

- 目の前に虫や糸くずが飛んで見える

- 黒い点やゴミのようなものが見える

光視症⚡

- 視野に光が走って見える

- ピカピカ、チカチカする

視野欠損h🌫️

- カーテンや幕がかかったように見える

- 見えない部分がある

- 特に注意が必要な時期は? 📅

-

- ✅ 手術後6ヶ月間(特に白内障手術後)

- ✅ 夏の時期(6~8月)

- ✅ 50~60代の方

- ✅ 強い近視の方

日常生活での注意点 🏠

- 🏃♂️ 激しい運動は避けましょう

- 🤕 頭を強くぶつけないようにしましょう

- 👓 定期的に眼科検診を受けましょう

- 📞 症状が出たらすぐに連絡しましょう(夜間でも!)

季節別注意喚起カレンダー 📆

| 月 | リスクレベル | 主な注意点 | 推奨ケア |

|---|---|---|---|

| 1月 ❄️ | 低 | 気温低下 | 通常ケア |

| 2月 ❄️ | 低 | – | 通常ケア |

| 3月 🌸 | 低~中 | 花粉症での眼こすり注意 | 眼こすり指導 |

| 4月 🌸 | 中 | 環境変化ストレス | 定期受診確認 |

| 5月 🌿 | 中 | – | 定期受診確認 |

| 6月 ☀️ | 高 | 夏季ピーク開始 | 積極的患者教育 |

| 7月 ☀️ | 高 | 発症ピーク | 密な観察 |

| 8月 ☀️ | 高 | 発症ピーク継続 | 密な観察 |

| 9月 🍂 | 中~高 | 台風シーズン | 気圧変動注意 |

| 10月 🍂 | 中 | 台風シーズン | 気圧変動注意 |

| 11月 🍁 | 低~中 | – | 通常ケア |

| 12月 ❄️ | 低 | 年末の受診忘れ注意 | 受診励行 |

近視度数別患者教育ポイント 👓

| 近視分類 | 度数範囲 | 相対リスク | 重点指導項目 |

|---|---|---|---|

| 正視 | -0.5~+0.5D | 1倍 | 一般的な症状説明 |

| 軽度近視 | -0.5~-3.0D | 4倍 | 定期検診の重要性 |

| 中等度近視 | -3.0~-6.0D | 9倍 | 症状の早期発見教育 |

| 強度近視 | -6.0~-9.0D | 22倍 | 密な経過観察の必要性 |

| 高度近視 | -9.0D以下 | 44倍 | 予防的介入の検討 |

👓 強度近視(-6.0D以上)患者へ

より頻繁な眼底検査

- 年2~4回の定期検査を推奨

- 症状がなくても定期的にチェック

格子状変性のチェック

- 予防的レーザー治療の適応評価

- 眼科医との綿密な相談

生活指導の徹底

- コンタクトスポーツは避ける

- ジェットコースターなど頭部に衝撃を受けるアトラクション注意

- 重量物の持ち上げに注意

症状出現時の対応

- わずかな変化でも受診

- 「少し様子を見る」は危険

ASUCAアイクリニック 仙台マークワンは、白内障手術(眼内レンズ手術)、硝子体手術、ICL・IPCL、目の周りやまぶたなどを治療する手術専門クリニックです。

当院は、一人ひとりに精密な検査と時間を確保するため、完全予約制としております。

予約のページから予約の上お越しください。

ご不明な点がございましたら、LINEやお問い合わせページにて対応しております。

アクセス

宮城県仙台市青葉区中央一丁目2-3 仙台マークワン11F

仙台駅直結徒歩2分

*県外から当院で自費手術を受けられる方を対象とした「交通費負担軽減制度(手術代金より1万円の充当)」を設けております。詳細はスタッフにお問い合わせください。

免責事項本記事は教育・情報提供を目的としており、個別の医療相談や診断・治療の代替となるものではありません。眼科治療を検討される場合は、必ず眼科専門医にご相談ください。医学情報は日々更新されるため、最新情報の確認も重要です。