Clareon PanOptix Proの超速報と推論

極早期成績

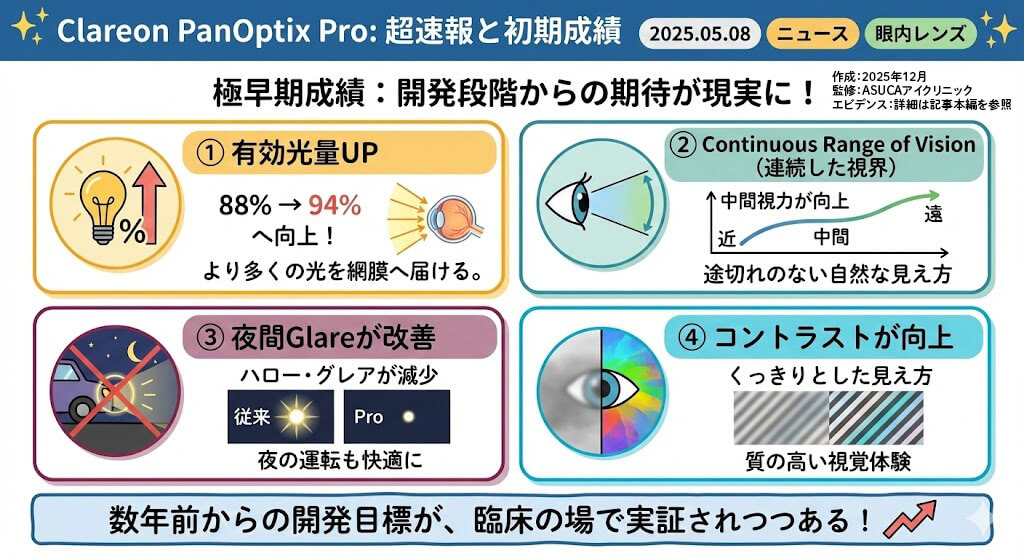

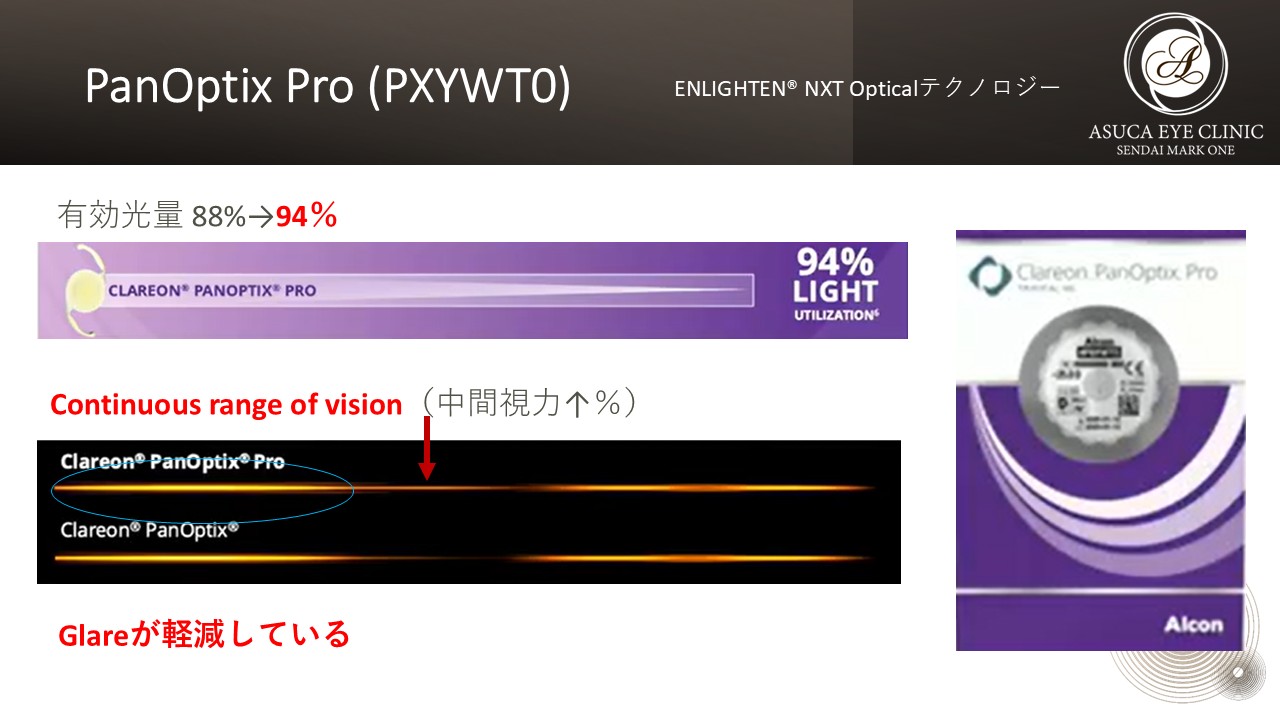

- 有効光量 88%→94%

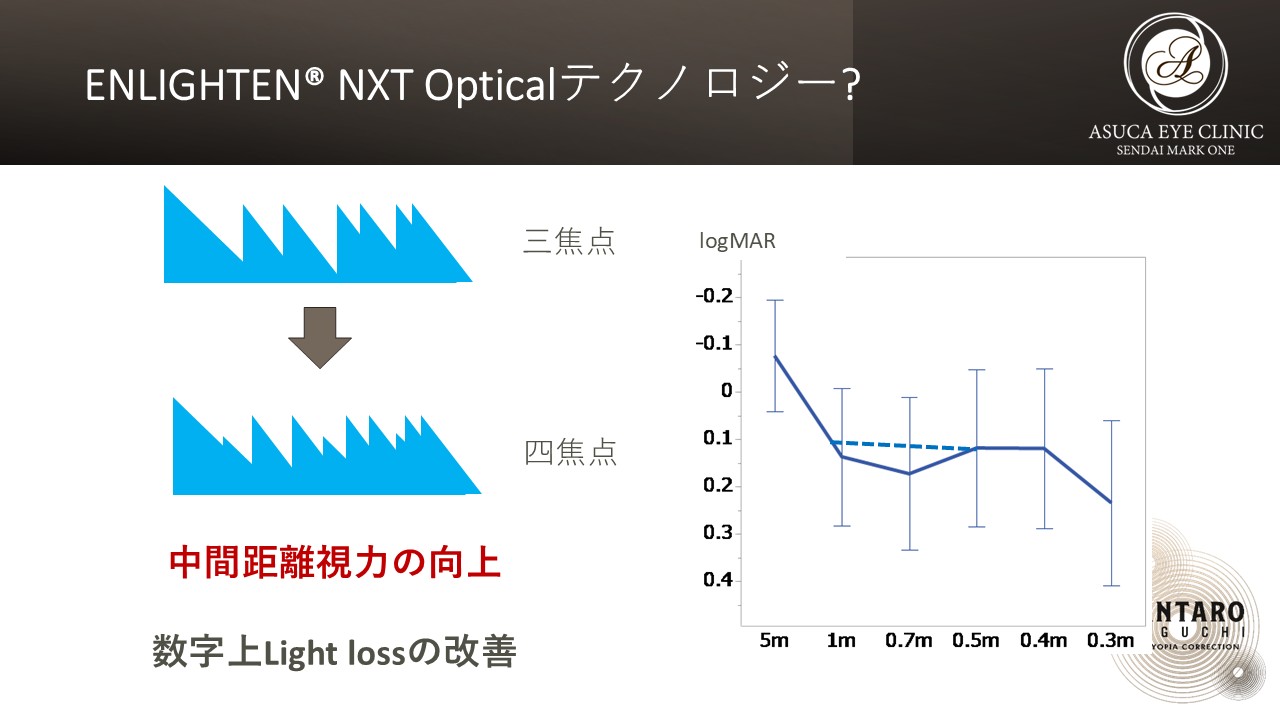

- Continuous range of vision(中間視力↑)

- 夜間Glareが改善している

- コントラストが向上

といったところが、数年前から開発の段階で言われていいたことです。

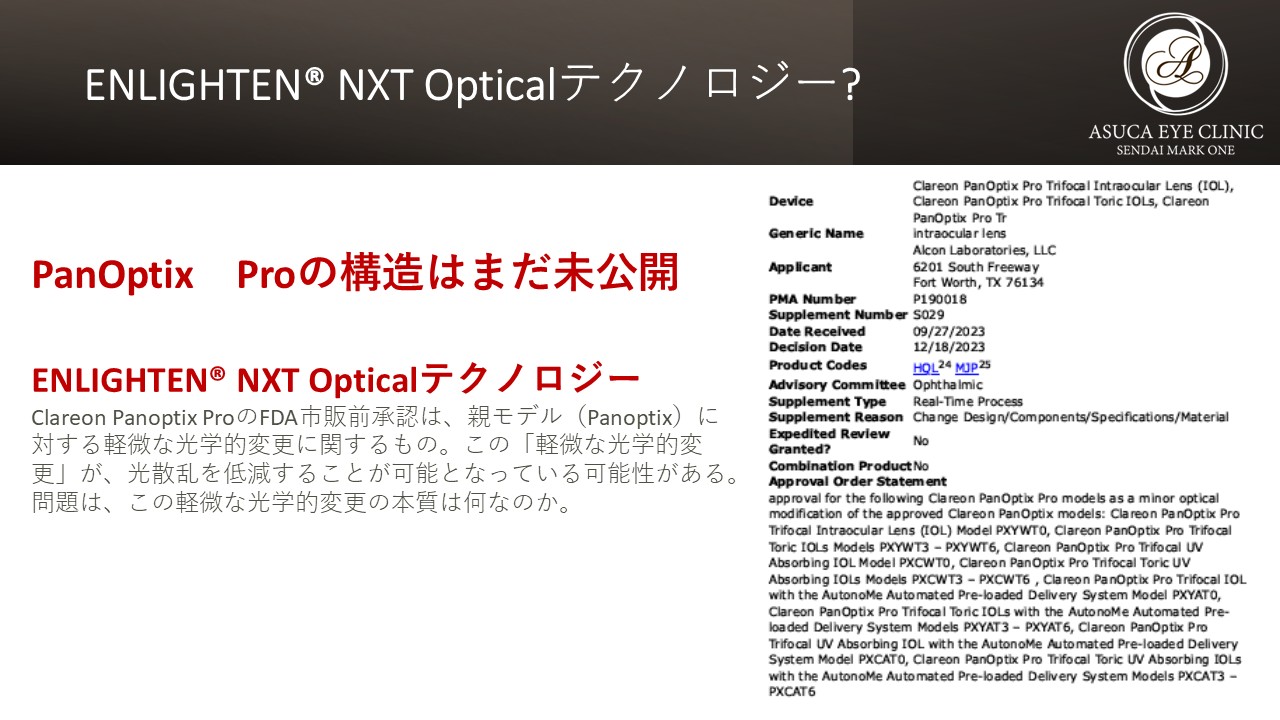

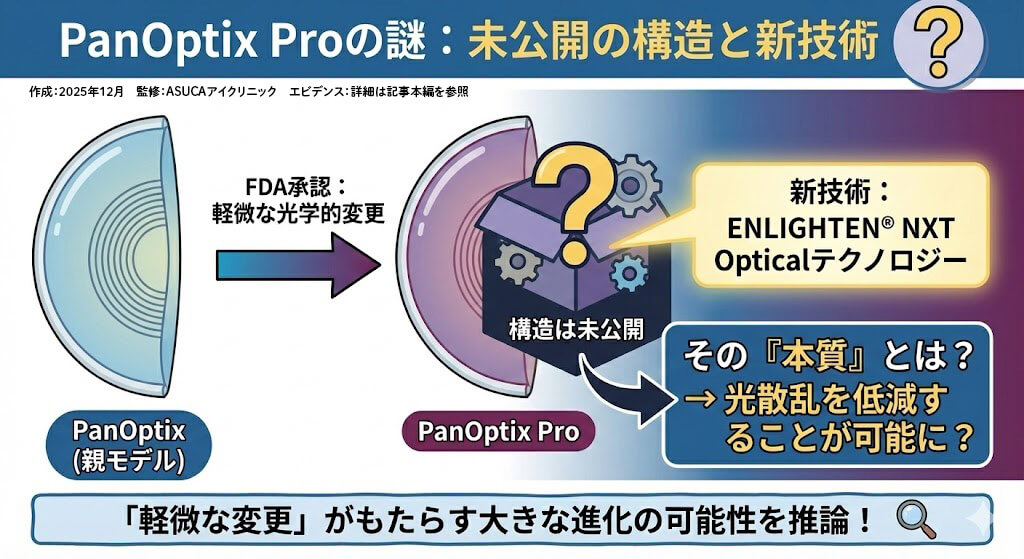

PanOptix Proの構造は未公開

私が学会、文献などを見て思うこと、を最新の情報を含めて以下に書きます。

ENLIGHTEN® NXT Opticalテクノロジー

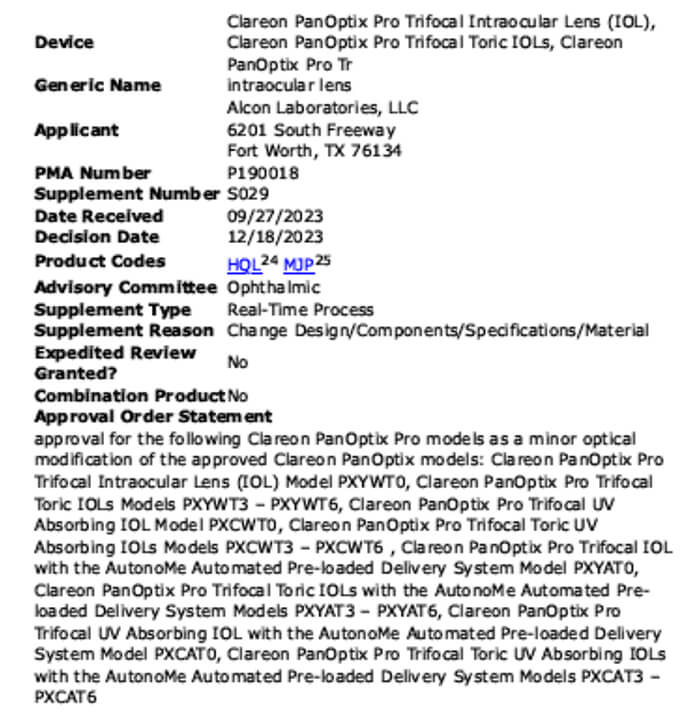

Clareon Panoptix ProのFDA市販前承認は、親モデル(Panoptix)に対する軽微な光学的変更に関するものです。この「軽微な光学的変更」が、光散乱を低減することが可能となっている可能性があります。問題は、この軽微な光学的変更の本質は何なのかということです。

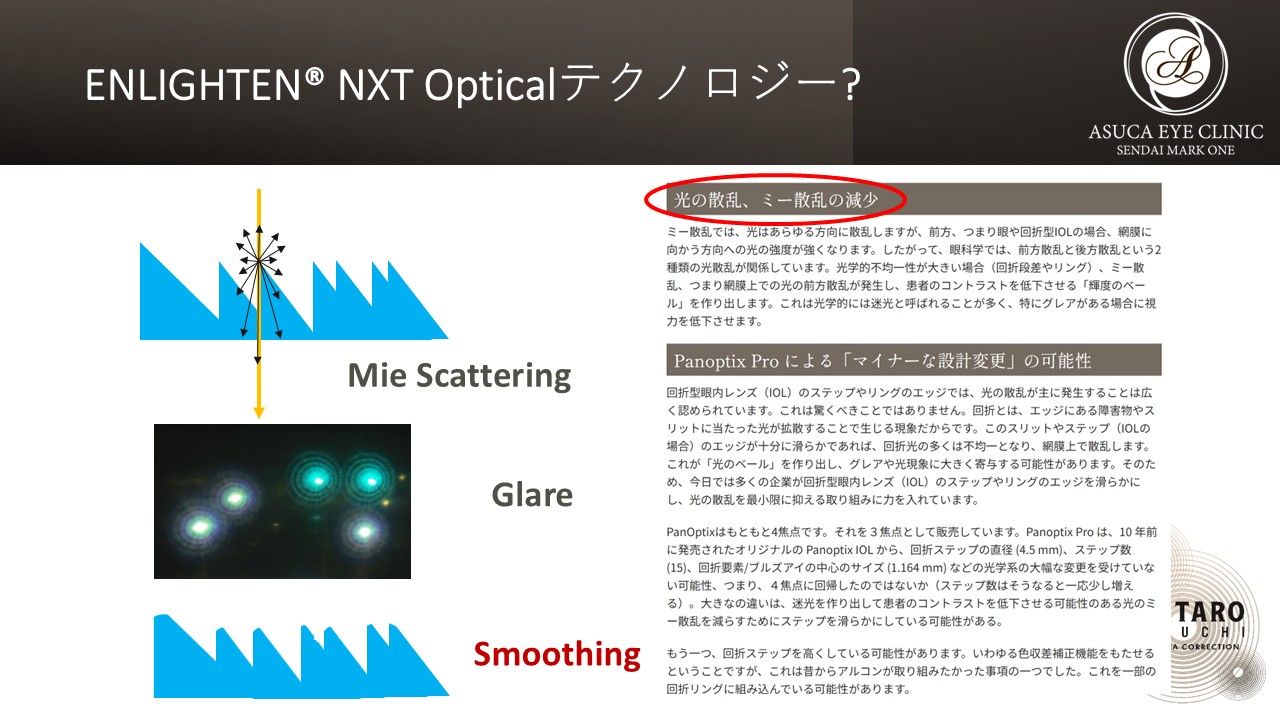

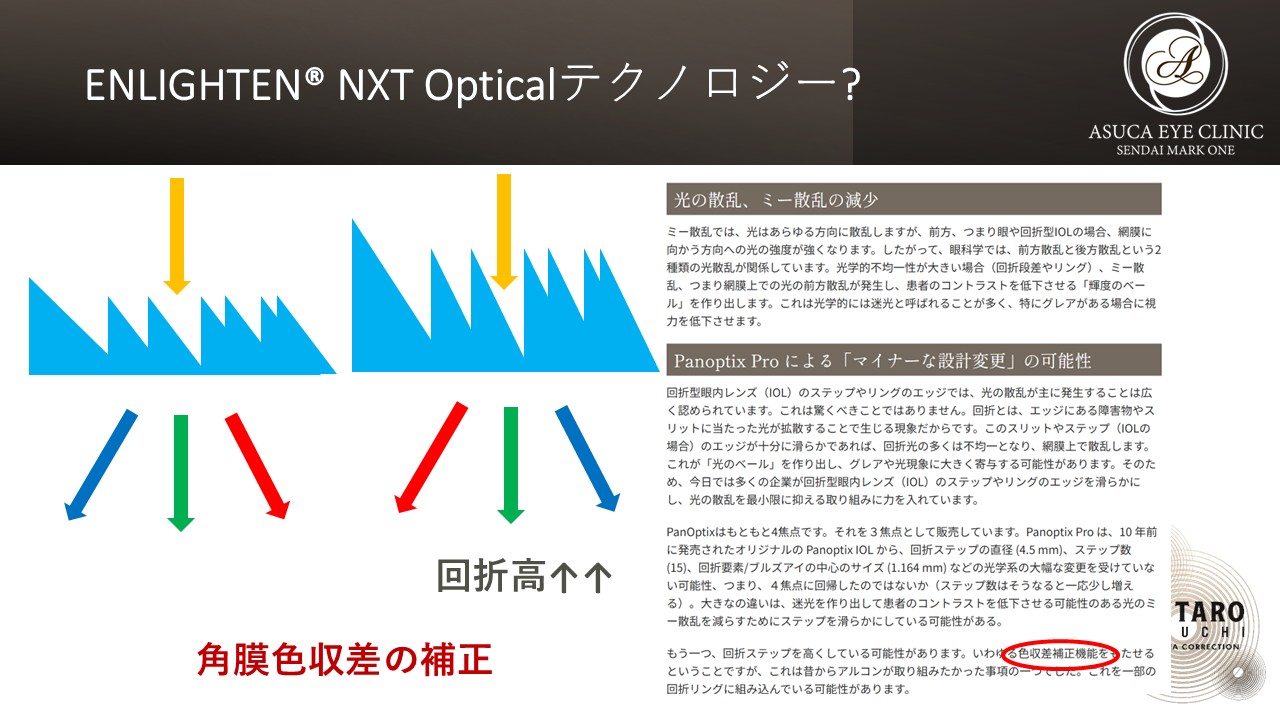

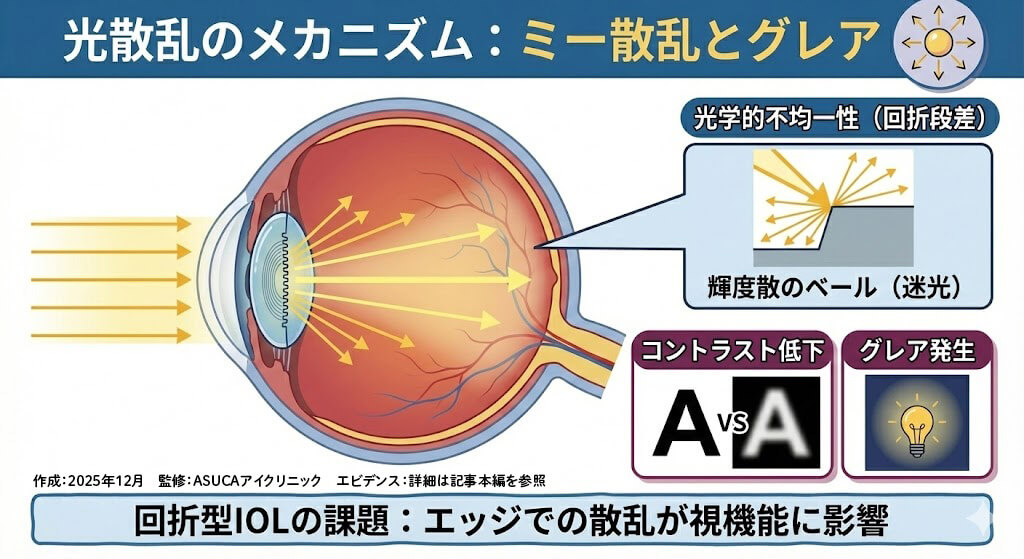

光の散乱、ミー散乱の減少

ミー散乱では、光はあらゆる方向に散乱しますが、前方、つまり眼や回折型IOLの場合、網膜に向かう方向への光の強度が強くなります。したがって、眼科学では、前方散乱と後方散乱という2種類の光散乱が関係しています。光学的不均一性が大きい場合(回折段差やリング)、ミー散乱、つまり網膜上での光の前方散乱が発生し、患者のコントラストを低下させる「輝度のベール」を作り出します。これは光学的には迷光と呼ばれることが多く、特にグレアがある場合に視力を低下させます。

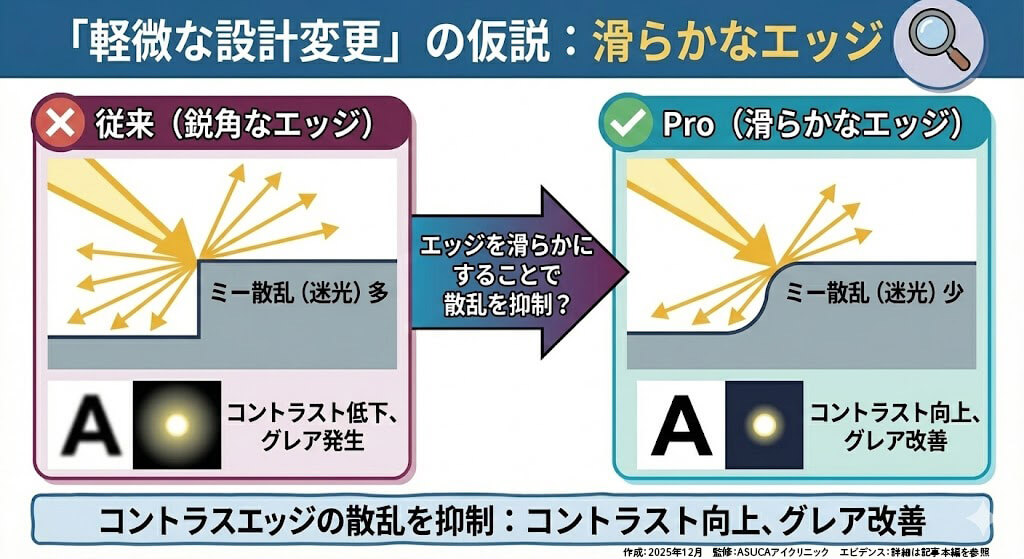

Panoptix Pro による「マイナーな設計変更」の可能性

回折型眼内レンズ(IOL)のステップやリングのエッジでは、光の散乱が主に発生することは広く認められています。これは驚くべきことではありません。回折とは、エッジにある障害物やスリットに当たった光が拡散することで生じる現象だからです。このスリットやステップ(IOLの場合)のエッジが十分に滑らかであれば、回折光の多くは不均一となり、網膜上で散乱します。これが「光のベール」を作り出し、グレアや光現象に大きく寄与する可能性があります。そのため、今日では多くの企業が回折型眼内レンズ(IOL)のステップやリングのエッジを滑らかにし、光の散乱を最小限に抑える取り組みに力を入れています。

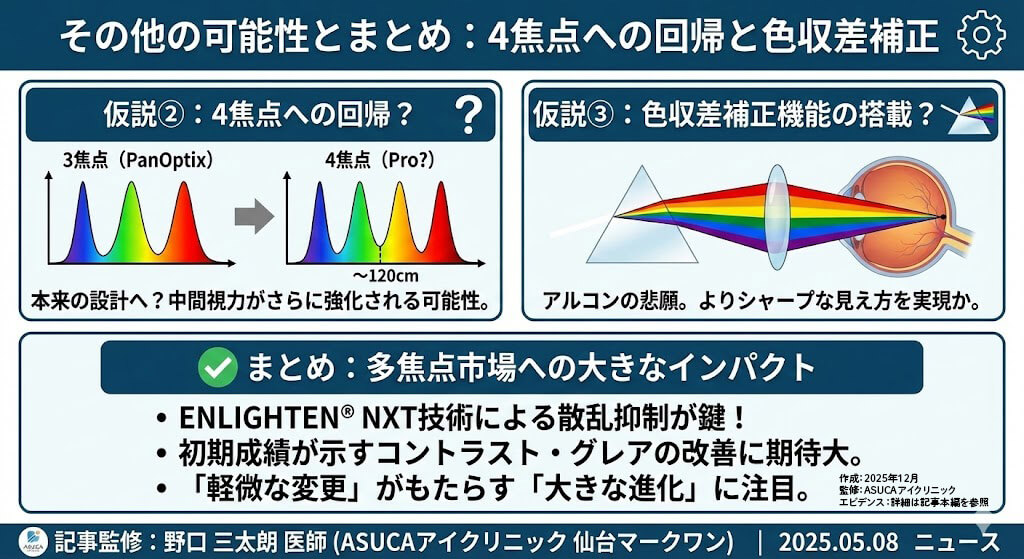

PanOptixはもともと4焦点です。それを3焦点として販売しています。Panoptix Pro は、10 年前に発売されたオリジナルの Panoptix IOL から、回折ステップの直径 (4.5 mm)、ステップ数 (15)、回折要素/ブルズアイの中心のサイズ (1.164 mm) などの光学系の大幅な変更を受けていない可能性、つまり、4焦点に回帰したのではないか(ステップ数はそうなると一応少し増える)。大きなの違いは、迷光を作り出して患者のコントラストを低下させる可能性のある光のミー散乱を減らすためにステップを滑らかにしている可能性がある。

もう一つ、回折ステップを高くしている可能性があります。いわゆる色収差補正機能をもたせるということですが、これは昔からアルコンが取り組みたかった事項の一つでした。これを一部の回折リングに組み込んでいる可能性があります。

以上少ない情報を下に自分がアルコンならどうするかなと考えながらPanOptixProを予想してみました。多焦点市場において大きなインパクトとなるのは間違いないでしょう。

●関連記事:PanOptix(パンオプティクス)三焦点眼内レンズ👁️✨ 91.6%の完全眼鏡不要率を達成する革新的プレミアム老視矯正IOL

●当院取扱眼内レンズの情報は、こちらのページをご覧ください。

ASUCAアイクリニック 仙台マークワンは、白内障手術(眼内レンズ手術)、硝子体手術、ICL・IPCL、目の周りやまぶたなどを治療する手術専門クリニックです。

当院は、一人ひとりに精密な検査と時間を確保するため、完全予約制としております。

予約のページから予約の上お越しください。

ご不明な点がございましたら、LINEやお問い合わせページにて対応しております。

アクセス

宮城県仙台市青葉区中央一丁目2-3 仙台マークワン11F

仙台駅直結徒歩2分

*県外から当院で自費手術を受けられる方を対象とした「交通費負担軽減制度(手術代金より1万円の充当)」を設けております。詳細はスタッフにお問い合わせください。

免責事項本記事は教育・情報提供を目的としており、個別の医療相談や診断・治療の代替となるものではありません。眼科治療を検討される場合は、必ず眼科専門医にご相談ください。医学情報は日々更新されるため、最新情報の確認も重要です。