ICL(EVO)・IPCL

ICL(EVO)・IPCL

- ICL(EVO)・IPCL手術とは

- ICL(EVO)の特徴とメリット・デメリット

- IPCLの特徴とメリット・デメリット

- 適応条件と禁忌

- 手術方法

- レーシック、その他の手術方法との違い

- 手術のリスクと合併症

- ICL(EVO)の適応年齢とその理由

- ICL(EVO)・IPCL手術に必要な眼の解剖

- 治療の流れ

- よくある質問

ICL(EVO)・IPCL手術とは

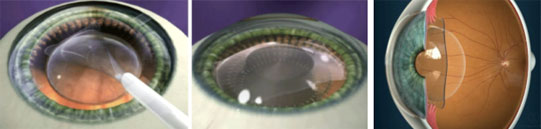

ICL(EVO)・IPCL手術は、眼球内に有水晶体眼内レンズ(フェイクキックIOL)を移植して近視・乱視を矯正する治療法です。当院では「ICL(EVO)(Implantable Collamer Lens)」と「IPCL(Implantable Phakic Contact Lens)」の2種類の有水晶体眼内レンズを取り扱っています。IPCLには老眼対応可能な遠近両用の多焦点タイプのレンズがあります。

- レーシックに比べて光学的特性に優れており、より良好な視機能が期待できる

- レーシックでは対応できない強度近視や角膜の薄い症例に対応できる

- レンズの摘出・交換により、度数の変化に対応でき、元の状態に戻すことも可能

などのメリットがあり、「よりプレミアムな屈折矯正手術」と位置づけられています。

ICL(EVO)の特徴とメリット・デメリット

ICL(EVO)は、歴史が古くSTAAR 社によって開発された後房型の有水晶体眼内レンズです。

1978年から開発が始まり、1997年に欧州CEマーク取得して以来、世界で80カ国以上の使用実績があり累計300万眼以上(2024年3月)に使用され、世界的スタンダードになっています。

国内では2003年から治験が始まり2010年に医療機器として厚生労働省に承認されています。

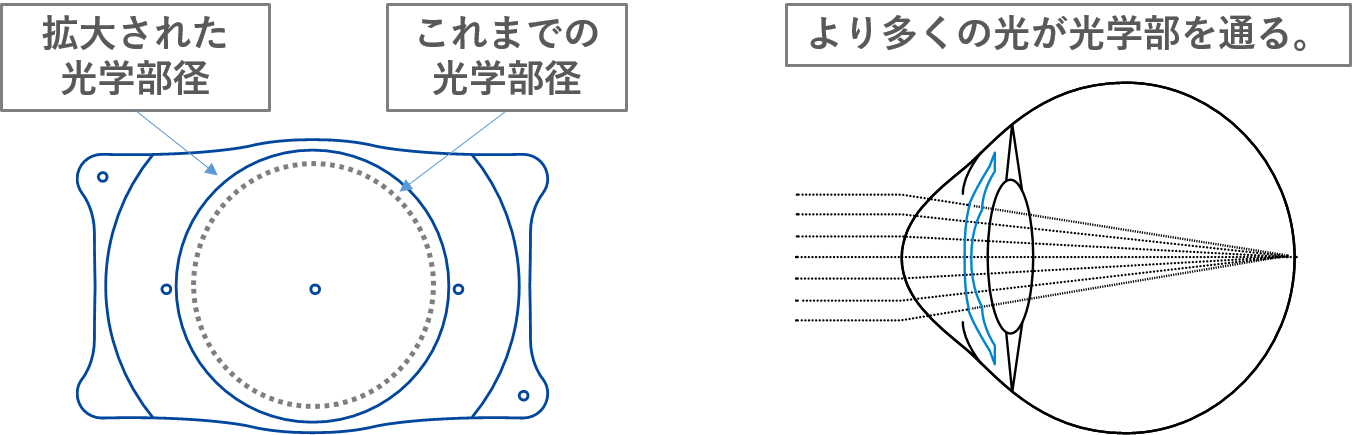

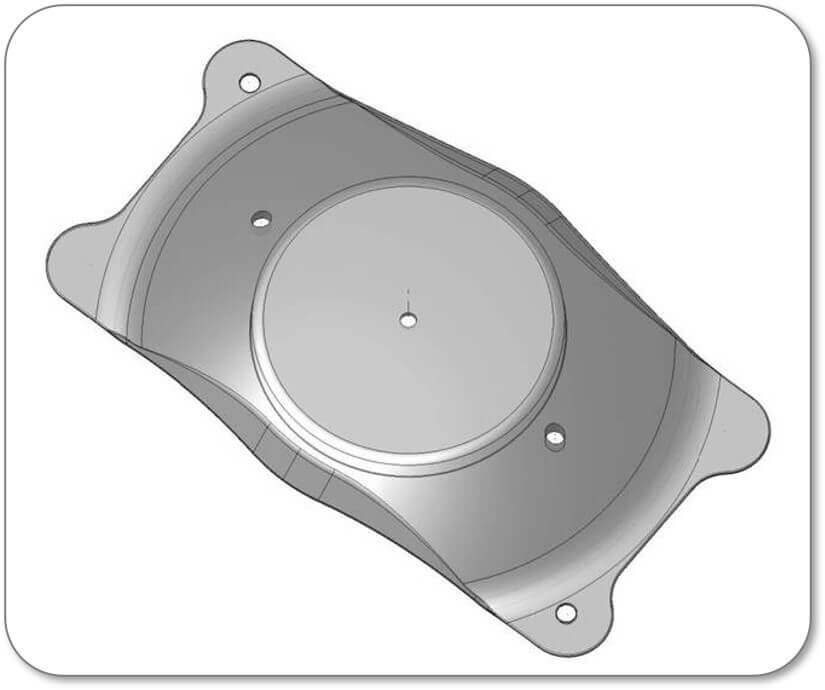

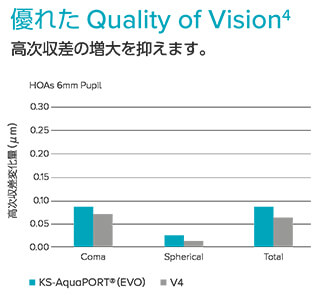

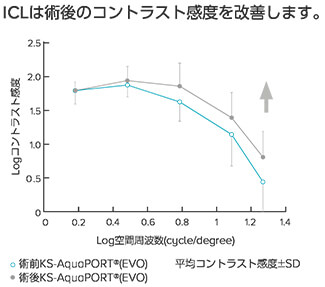

また、2014年には光学部中央に孔のあいたHole ICL(KS-AquaPORT®)が承認され、2016年にはレンズモデルの改良がされ、光学部径が大きくなったことで、瞳孔領のより多くが光学部でカバーされるようになっていますので、グレア・ハローの軽減が期待出来ます。

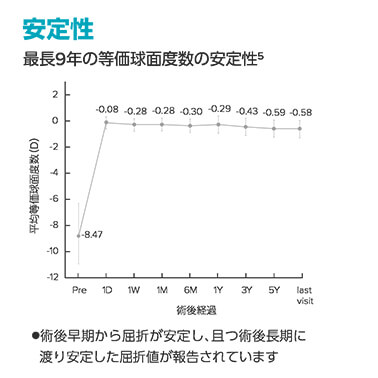

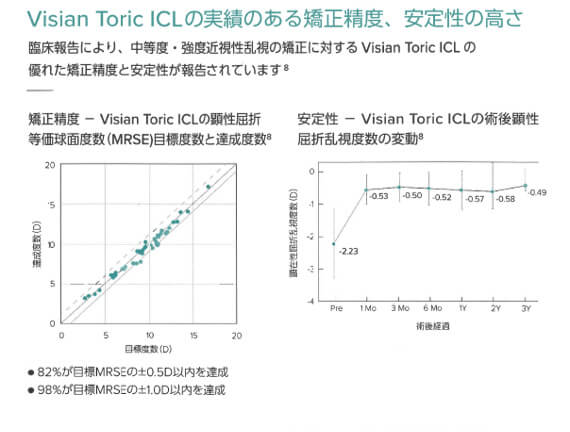

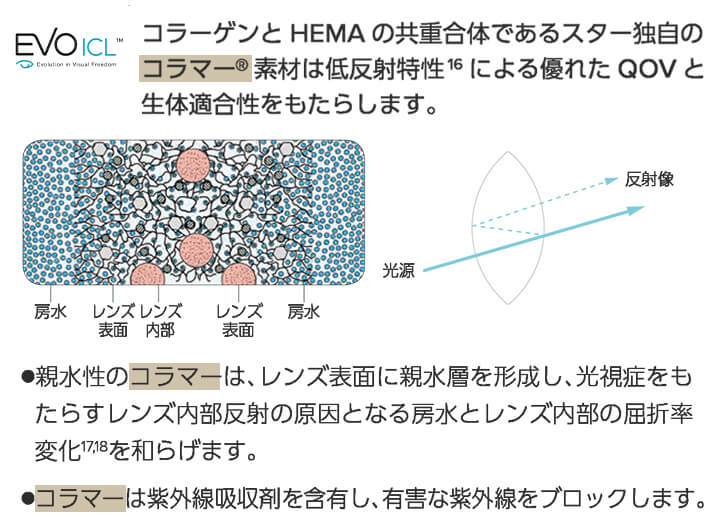

ICL(EVO)は、術後早期から屈折が安定し、かつ術後長期に渡り安定した屈折値が報告されておりHEMAとコラーゲンの共重合体素材「コラマー(Collamer)」で作られ、長期にわたって眼内で安定し、非常に生体適合性の良い素材です。

目の中に入れるレンズは、ソフトコンタクトレンズのような柔らかい 無色透明の素材で、紫外線をカットする機能もあります。また、半永久的に使用可能です。

万一の場合元の状態に戻せます。度数が大きく変化したり、新しい視力矯正方法が選択できるようになった場合、レンズを完全に取り出すことができます。

>>https://jp.discovericl.com/(外部サイトへ)

STAAR社より⼿術実績が認められ「ICLインストラクター」(指導医)の認定を受けています。

当院ではICL⼿術はすべて野⼝三太朗医師が執⼑しています。

良好な夜間の見え方

光学部が拡大された新しいモデル

EVO+ Visian ICLの登場(2016年9月より)

レンズ効果の無いゾーンを光が通過すると高次収差の原因となります。有効光学部が大きくなったことで、非光学部を通過する光が少なくなり、グレアやハローの低減が期待されます。

規格

- 【製品名】

- EVO/EVO+アイシーエルKS-Aquaport

*S-14.5D以上はEVO - 【近視用】

- モデル名:VICMO,VICM5

度数範囲:S-3.0D~-18.0D - 【近視性乱視用】

- モデル名:VTICMO,VTICM5

度数範囲: S-3.0 ~-18.0D

C+1.0~+4.5D - 【レンズサイズ】

- 12.1mm , 12.6mm

13.2mm , 13.7mm - 【素材】

- Collamer: HEMA+Collagen

安全性

【出典】

5. Long-term clinical results of posterior chamber phakic intraocular lens implantation to correct myopia. J.S. Lee, Clin Experiment Ophthalmol. 2015 Dec 12. doi: 10.1111/ceo.12691.

【出典】

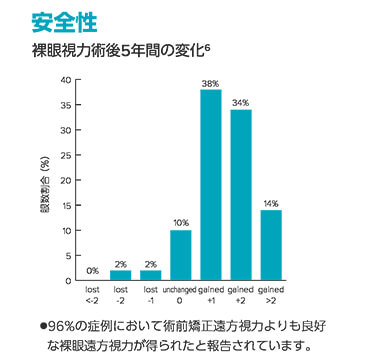

6. Alfonso J, Baamonde B, Fernandez-Vega L, Fernandes P, Gonzalez-Meijome J, Montes-Mico R. Posterior Chamber Collagen Copolymeer Phakic Intraocular Lenses to Correct Myopia: Five Year

Follow-Up. J Cataract Refract Surg 2011;37:873-880.

【出典】

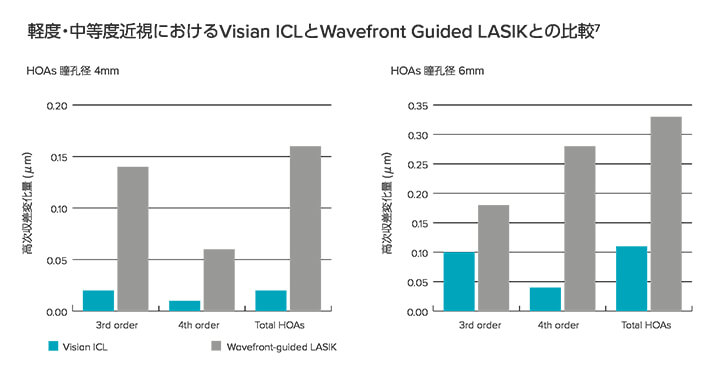

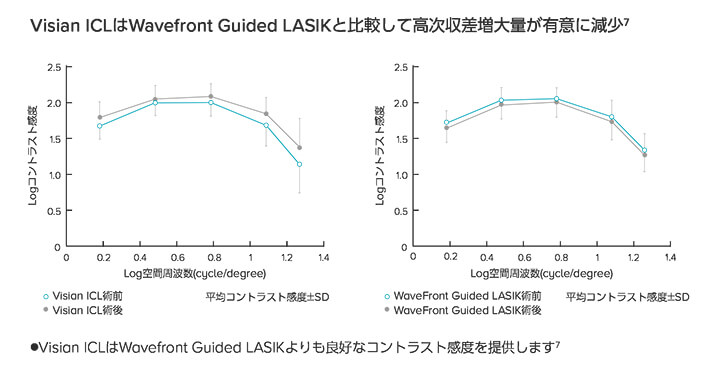

7. Kamiya K, Igarashi A, Shimizu K, Matsumura K, Komatsu M. Visual Performance After Posterior Chamber Phakic Intraocular Lens Implantation and Wavefront-Guided Laser In Situ Keratomileusis for Low to Moderate Myopia. Am J Ophthalmol. 2012;153:1178–1186.

矯正精度 安全性 素材

【出典】

7. Kamiya K, Igarashi A, Shimizu K, Matsumura K, Komatsu M. Visual Performance After Posterior Chamber Phakic Intraocular Lens Implantation and Wavefront-Guided Laser In Situ Keratomileusis for Low to Moderate Myopia. Am J Ophthalmol. 2012;153:1178–1186.

【出典】

16. N. A. Peppas. Hydrogels in Medicine and Pharmacy Volume 1: Fundamentals. Boca Raton, Florida. CRC Press Inc. 1986.

17. Radford S, BM, BCh,・Carlsson A, MD, FRCSC,・Barrett G, FRACS, FRACO. Comparison of pseudophakic dysphotopsia with Akreos Adapt and SN60-AT intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 2007;33(1):88-93.

18. Tester R, Pace Nl, Samore M, et al. Dysphotopsia in phakic and pseudophakic patients: Incidence in relation to intraocular lens type. J Cataract Refract Surg. 2000;26:810-816.

その他

【出典】

4. Intraindividual Comparison Of Visual Performance After Posterior Chamber Phakic Intraocular Lens With And Without A Central Hole Implantation For Moderate To high Myopia By K.Shimizu, K.Kamiya, A. Igarashi, K.Shimizu, and T.Shiratani. Am J Ophthalmol 2012.Sep;154(3):486-494.e1.

【出典】

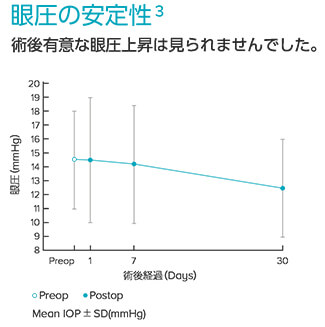

3. Intraocular Pressure during the Early Postoperative Period after 100 Consecutive Implantations of Posterior Chamber Phakic Intraocular Lenses with a Central Hole By F. GonzálezLopez et al. J Cataract Refract Surg 2013 Dec;39(12):1859-63

メリットとデメリット

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

IPCL V2.0の特徴とメリット・デメリット

IPCLはEyeOL UK社が販売する新しい後房型の有水晶体眼内レンズです。2014年にV1.0が発売され、2017年より光学部にセントラルホールが備わったV2.0が販売されています。IPCL V2.0はヨーロッパCEマーク(安全性)を取得しており、全世界40カ国以上で10万件以上の実績があります。日本では2015年より使用実績があります。2025年4月に医療機器として厚生労働省に承認されました。

(1)4種類のレンズタイプ

IPCL V2.0は近視/遠視/乱視/老視が矯正できる4種類のレンズタイプがあり、幅広い年齢の患者様のニーズに対応することが可能です。度数の設定範囲も広く、近視は最大-30.0D、遠視は最大+15.0D、乱視は最大+10.0D、老視は最大+4.0Dまで矯正することが可能です。(各0.5Dステップ)

(2)豊富なサイズ

11.00mm~14.00まで0.25mm刻みで合計13種類のサイズがあり、患者様の眼の大きさに応じて最適なサイズを選択することが可能です。最適なサイズを選択することで、術後のHigh Vault(レンズの位置が高すぎる)や、Low Vault(レンズの位置が低すぎる)といったリスクを最小限に抑えることができます。

(3)独自の素材とデザイン

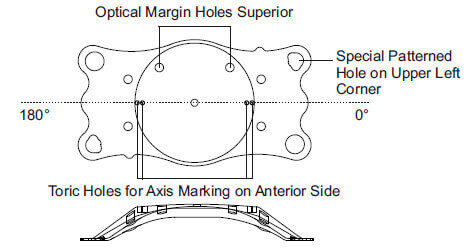

IPCL V2.0は「ハイブリット親水性アクリル」で作られています。ハイブリット素材を採用したことにより、タンパク質などの粒子が付着しにくく「エクセレントクリアーサーフェイス」という新しい技術により、コラマー素材よりもレンズの表面構造がスムーズでクリアなため、見え方の質が高いことが証明されています。眼内でレンズを安定して固定するため6つの支持部(ICLは4つ)をもつ構造をしており、さらに房水の循環を促進する7つのホール(ICLは1つのみ)が設置され、白内障や緑内障の発症予防に配慮され安全性を向上させています。

(4)smart toricシステム

IPCL V2.0のトーリックレンズは、患者様の乱視軸に合わせて製造する完全カスタムメイドのトーリックレンズです。どの患者様もレンズを水平で固定するsmart toricシステムを採用しており、より精度の高い手術が可能です。

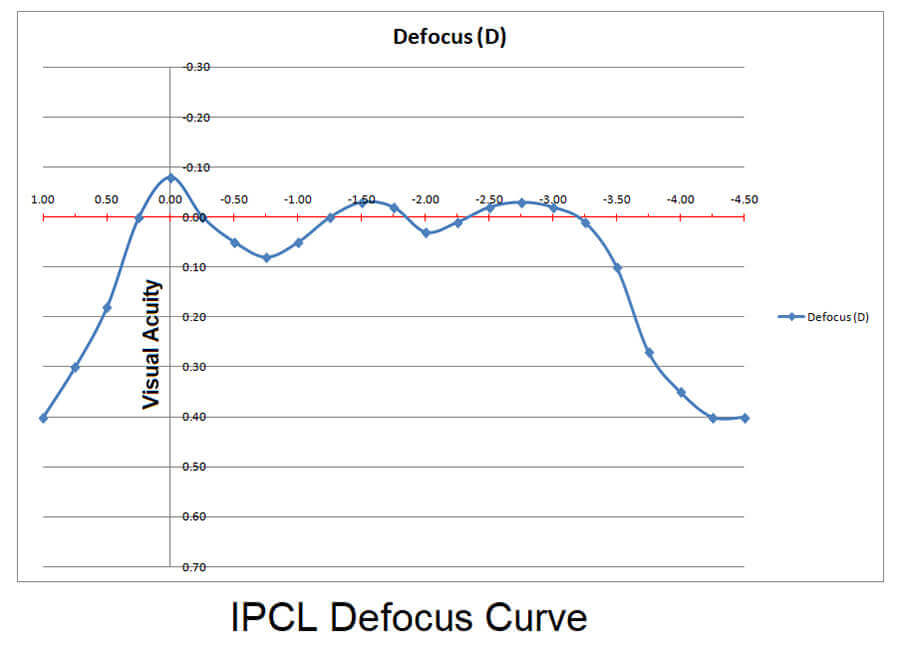

(5)多焦点レンズによる老視矯正

IPCL V2.0には40才以上の老眼用として多焦点IPCLもあります。回折型3焦点構造で近方加入度数は+1.5D/0.8D、+2.0D/1.1D、+2.5D/1.3D、+3.0D/1.6D、+3.5D/1.8D(+1.0/0.55D、+4.0/2.1Dまでカスタムメイド可能)が選択できます。いずれも遠方に50%、近方に30%、中間に20%のエネルギーが配分されます。

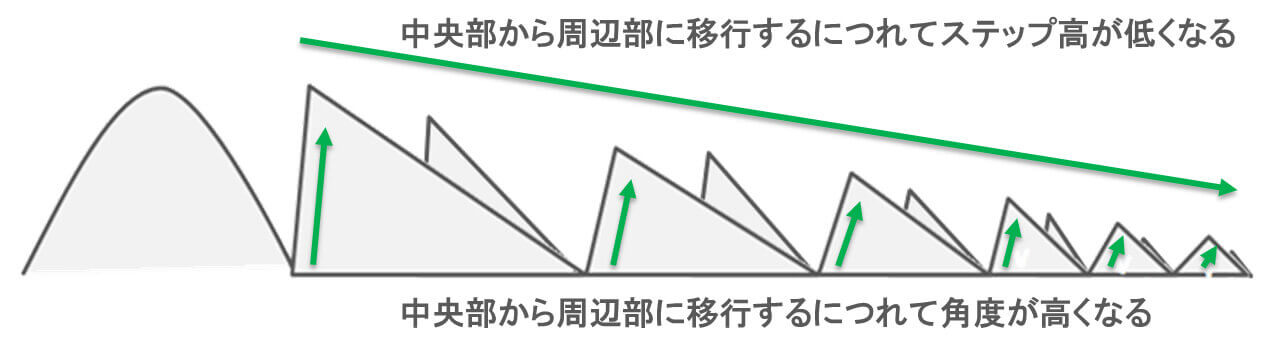

多焦点レンズは光を配分する原理上、若干のコントラスト感度低下と暗所でのハログレアの発生がみられますが、単焦点レンズに比べて明視域が広くなるため、老眼鏡なしでの手元の見え方を大幅に改善することが可能です。多焦点IPCLは中央部から周辺部にステップ高が低くなる特殊構造(Slanted anodized)により、回折型であるにもかかわらず光エネルギーロスが10%以下でハログレアの発生が最小限に抑えられています。

個々のライフスタイルにあわせて優位眼(利き目)に単焦点IPCL(もしくは裸眼)、非優位眼にのみ多焦点IPCLを挿入するという選択肢もあります。詳しくは担当医師にご相談ください。

メリットとデメリット

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

手術方法

適応条件と禁忌

適応条件

- 年齢21歳以上

- 術前等価球面度数6.0 D以上の近視

(慎重適応3D以上6D未満の中等度近視および15Dを超える強度近視) - 術前1年以上屈折が安定している

禁忌(手術ができない場合)

- 21歳未満の方

- 浅前房(2.8mm未満)および角膜内皮障害

- 妊娠中又は授乳中

- 目の病気のある方(白内障、緑内障、網膜疾患、虹彩/ぶどう膜炎、水晶体亜脱臼、偽落屑症候群など)

- 進行性円錐角膜

- 重篤な全身疾患をお持ちの方(重篤な糖尿病、膠原病など)

- コラーゲンに対する過敏症

- その他、全身的、眼科疾患を伴うこと等を理由として医師が不適当と判断した症例

※矯正視力が比較的良好で、かつ非進行性の軽度円錐角膜は慎重適応

レーシック、その他の手術方法との違い

ICL(EVO)・IPCLの利点

- ■レーシックでは矯正できない強度近視や角膜の薄い方、円錐角膜や角膜拡張症のリスクが高い症例も、施術が可能

- ICL(EVO)・IPCLは眼内へレンズを挿入する屈折矯正手術なので、角膜の厚みや形状の影響を受けません。

- ■網膜像の倍率変化がほとんどみられない

- 眼鏡、コンタクトレンズ、レーシックでの近視矯正では、いずれも被写体側に近い方に凹レンズがあるため網膜投影が小さくなります。10Dの近視を矯正すると網膜像は眼鏡で約85%、コンタクトレンズやレーシックで97%に縮小しますが、ICL(EVO)・IPCLでは網膜像の縮小がほとんどありません。

- ■角膜反応の影響がなく、予測精度・安定性が良好。近視の戻りの心配もない

- レーシックでは約3%に術後の戻り等での再手術を行う場合がありますが、ICL(EVO)・IPCLでは術後の屈折値が安定しており、戻りが出ることはほとんどありません。

- ■フラップ作成による角膜知覚低下がないため、ドライアイを生じにくい

- レーシックではフラップ作成による一過性の角膜知覚低下でドライアイを生じますが、ICL(EVO)・IPCLではほとんど起こりません。

- ■角膜反応の影響がなく、予測精度・安定性が良好。近視の戻りの心配もない

- レーシックでは約3%に術後の戻り等での再手術を行う場合がありますが、ICL(EVO)・IPCLでは術後の屈折値が安定しており、戻りが出ることはほとんどありません。

- ■レーシックでは角膜中央部の切除により形状が平坦化し、球面収差(細かなひずみ)が増加するが、ICL(EVO)・IPCLでは収差は変わらずコントラスト感度も良好

- レーシックでは角膜を削ることにより、角膜形状が平坦化することで高次収差が増大します。ウェーブフロント照射技術の登場により高次収差の増加は以前よりは大幅に改善されましたが、高次収差の増大によるコントラスト感度の低下や、ハロ・グレアといった夜間視機能の低下が出やすいとされています。

- ■レンズを取り出して元の状態に戻すことができる(レーシックは角膜を削るので元に戻せない)

- レーシックでは偏心照射、角膜拡張症(ケラトエクタジア)、難治性イングロース(フラップ下への角膜上皮細胞迷入)といった合併症を引き起こした場合には視力回復が困難な場合があります。ICL(EVO)・IPCLにみられる合併症はレンズを取り出すことで元に戻せるものが多く、白内障(水晶体混濁)が生じた場合でも白内障手術で視力回復できるなど、いずれの合併症もリカバリーしやすいことが知られています。

- ■前房支持型の有水晶体眼内レンズ(フェイキックIOL)と違い、レンズの偏位や脱落を起こしにくい

- 前房虹彩支持型の有水晶体眼内レンズ(フェイキックIOL)の場合、虹彩の支持部が萎縮してレンズが外れることがあるが、ICL(EVO)・IPCLの場合はレンズの偏位や位置ズレをおこしにくくなります。

ICL(EVO)・IPCLの欠点

- 価格が高い

- 手術に高度な技術を要する

- 前房深度が2.8mm以下の場合、眼圧上昇のリスクがあるので、この手術ができない。眼軸長の長い強度近視眼では前房深度が深く適応となるが、軽度~中等度近視の場合は十分な前房深度がなく手術適応外となることが多い。(※軽度~中等度近視の場合はレーシックで角膜切削量が少なく収差も出にくいので、ICL(EVO)やIPCLよりもレーシックの方が適している場合が多い)

- 術前検査でレンズのサイズや度数を決めるが、術後の状態によってサイズや度数を変更したレンズの入れ換え手術が必要となることがごく希に生じることがある。

- 乱視用レンズを挿入した場合に希に軸が回転して修正手術が必要になることがある。

手術のリスクと合併症

よくみられる一般的な症状

- ■手術直後のかすみ・ぼやけ・まぶしさ・異物感・しみる感じ・充血

- 手術直後より視力改善は体感できますが、手術直後は散瞳薬で瞳孔が開いているので全体的にかすんだり、ぼやけたり、充血したりします。翌朝にはかなりスッキリ見えるようになります。充血や異物感が強めにでたり、術後炎症による角膜浮腫で霞みがでたりした場合も数日~1週間ぐらいまでの間に安定してきます。

- ■結膜下出血

- 創口や白目の血管から出血して目が赤くなることがありますが、手術後1~2週間で自然に消失します。手術の結果や目への影響も心配ありません。

- ■角膜内皮細胞の減少

- 通常の場合、手術時に平均で約3%の内皮細胞数減少が見られますが、その後は安定します。

- ■ハロ・グレア・光のにじみ

- レンズの構造上、日中も夜間も光がにじんだり、光の周囲がぼやけて見えたり、周囲に光が入って見えたりすることがあります。やや残る場合もありますが、しばらくすると気にならなくなる方がほとんどです。

- ■老眼(老視) (※概ね40才以上の場合)

- 手術を受ける・受けないにかかわらず、40歳頃から加齢に伴う調節力の衰えにより「手元が見にくい」といった老眼の症状がではじめます。

その場合は近用眼鏡(老眼鏡)を適宜に使用する必要がありますが、老眼対策として多焦点タイプのIPCLがあります。若いうちに通常タイプのICL(EVO)・IPCLを入れた場合にも、老眼世代になってから多焦点タイプのIPCLに入れ換えをおこなうことが可能です。

まれに起こる治療が必要な合併症

- ■眼圧上昇/高眼圧

- 眼圧上昇がみられた場合、その程度によって降眼圧剤の点眼や内服を一時的に追加します。(発症率1%)

- ■レンズサイズの不適合、度数ずれ、位置ずれ

- レンズと水晶体の間隔が狭すぎたり(=Low Vault)、逆に広すぎたり(=High Vault)した場合、レンズが偏心固定した場合、軸が回転してしまった場合、手術後に過矯正あるいは低矯正となった場合などには、サイズや度数の違うレンズへの入れ替え、位置修正などの再手術が必要になることがあります。

- ■術後眼内炎

- ごくまれに手術後の感染性眼内炎を発症したケースが報告されています(発症率0.02%以下)

もし発症した場合は抗生剤の内服や点滴、程度によっては前房洗浄やレンズ摘出をおこなうこともあります。 - ■白内障(水晶体の混濁)

- 視力に影響しない程度のものであればそのまま経過観察をします。もし進行して視力障害を生じた場合はレンズを摘出して白内障手術をおこないます。

白内障は加齢とともに60~70 歳を過ぎると大多数の方にみられる病気です。もともと強度近視の人は、普通の人より10~20 年早く白内障になりやすいので、この手術をしなくても白内障になりやすいという面もあります。 - ■26.5mm以上の長眼軸眼

- 目の長さが26.5mm以上の方で、30歳を過ぎても眼軸が延長し近視化することが10%程度報告されています。

倫理委員会

当院では院内倫理委員会を設置しております。弁護士1名、外部企業者4名の5名にて構成されております。いずれの未承認デバイスについても、院内倫理委員会承認は得られたものを使用しております。

ICL(EVO)の適応年齢とその理由

適応

- 21歳以上

- 50代くらいまで(単焦点)

- 60代以降は白内障手術も考慮

ICL手術は眼内にコンタクトレンズを移植するだけの手術です。ですのでICLを移植すること自体はほぼすべての年齢に対して手術可能です。かつ、レンズ自体の屈折は全く変わりませんので、目の環境、目の屈折が変化しなければ、ICL移植後の目の近視などの進行も起きることはありません。

なぜ21歳以上が推奨されるのか?

人の目の近視という状況は眼球の長さが長くなることで近視が強くなっていきます。眼球の長さが長くなる過程というのは、人の身長が伸びるのと近い印象を持っていただいてかまいません。身長も眼球も成長期などを身体の変化の起きやすい時期に伸びやすいです。多くの方が経験されている様に、小中高学生の時期に近視が大きく進むのはこれによる物です。逆に体の可塑性が落ち着き身体の変化が起きなくなると眼球も一般的に伸びなくなり、近視は進まなくなります。

前述の様にICLを移植すること自体は10代でも可能です。しかし、移植した直近の期間は良いですが、眼球が伸び、近視が進んでしまえば、度数がたりなくなるということが発生してしまいます。このような理由より大まかに21歳くらいがおすすめとさせていただいております。

なぜ50代くらいまでなのか?

前述の様に20代以降は一般的に眼球の長さは安定し近視化は安定します。それ以降が良い適応です。しかし、40代を過ぎていくと老眼(調節力の低下)が発生してきます。調節力とは遠くにあるピントを近くまで毛様体筋をもちいて近くに持って行く力のことで、若いときにはその力は非常に強く困ることはありません。しかし、調節力は年齢とともに確実に低下し、40代以降に近くが見えにくいという症状として感じ始めます。これが老眼です。単焦点のICLを移植した場合は40~50代になると遠方は矯正されて近視は無くなりよく見えますが、老眼を感じる様になります。そのために単焦点ICLを移植するなら、遠方を少し甘めに矯正する等の策を講じる必要が出てきます。

多焦点眼内コンタクトレンズ、単焦点ICLだと調節がたりず老眼がひどく感じやすい場合、眼内で光を分光し、近くにもフォーカスのある多焦点眼内コンタクトレンズを選択することが可能です。老眼鏡の様に加入力を選択することで調節力の補助を行います。40~50代には多焦点眼内コンタクトレンズが良い適応となります。専門的な知識と検査を要します。

なぜ60代以降は良い適応とならないのか?

前述の通りICLを移植することそれ自体は特に難しくありません。しかし、60代になると調節力は更に低下し、機能としてはあまり期待できません。それだけであれば多焦点眼内コンタクトレンズの高加入などで対応も可能かもしれません。しかし、この年齢になってくると水晶体機能不全(crystalline lens dysfunction)を認める患者さんもいらっしゃったり、さらには白内障がはじまっている患者さんもいらっしゃったりします。白内障年齢まで近いことも有り、すべての患者さんでこの年齢でICLが一番良い屈折矯正とは限らないです。

一度受診いただき、診察診断の上、おすすめの治療法などを提案できます。お気軽に受診相談いただければと思います。

ICL(EVO)・IPCL手術に必要な眼の解剖

前房、後房の距離と名称

前眼部OCTで前眼部の距離や構造が現在わかりやすく測定できる。その中でも重要と思われるのが以下である。WTW(whit to white (W2Tと略することもある))(mm)は角膜と強膜の移行部の直線距離を測定したものである。一般的には水平での距離をさし、角膜直径と考えることも出来る。IOL masterなどの眼軸装置でも測定でき、近年の眼内レンズ計算式には組み込まれることが多い。ACD(Anterior Chamber depth)(Epi, Endo)(mm)角膜前面または後面から水晶体前面または眼内レンズ前面までの距離を指す。ACDは正式には角膜前面からの距離を指していたが、学会などでACDといわれると、ほぼ角膜後面からの距離をさしていわれることが多く、ACDの定義は後面からの距離に移行してきている。ACW(Anterior Chamber depth)は強膜岬(Scleral Spur SS)間の距離をさす。ATA(Angle to Angle)は隅角底(AR)間を結ぶ直線距離を指す。WTWよりも長く、それと相関しやすいが、色では無くOCTベースで測定されるためWTWよりも再現性が高い。CLR(Crystalline Lens Rise)(μm)はATAの垂直二等分線上での水晶体前面と二等分線点との距離をさす。ATAラインよりも角膜側にあれば、プラス、後極側にあればマイナスとして表記される。解剖とはいえないが、有水晶体IOLの後面と水晶体前面との距離をVault(μm)として表現する。おおざっぱに、角膜厚と同じくらいのスペースであれば1CT、半分くらいの厚みであれば0.5CTと臨床的には表現する。

重要な点として、ICLは毛様溝に固定されるが、現状のOCTでは直接毛様溝を観察することはできない。つまり、ICLで最も知りたい毛様溝間距離(Sulcus to Sulcus STS)を測定することは出来ないため、それを推測するしか無い。実測しようとした場合はUBMを用いて測定するしか無いが、検査が非常に煩雑であるため、日常診療において毎回測定することは困難である。

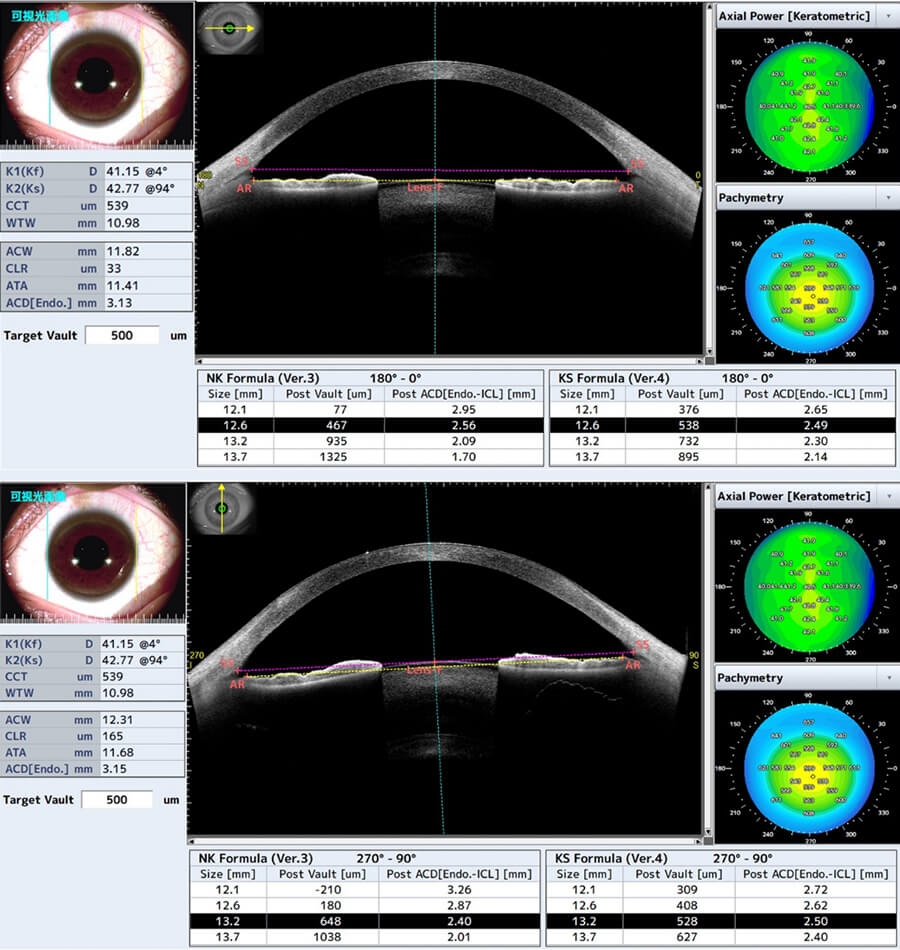

図 前眼部OCTによる断面と測定結果

上段 水平断、下段 垂直断

NK式、KS式の結果も同時に表示させた結果。

STSとICL固定について

STSをある程度推測することが現在のICLサイジングでの重要事項である。過去のSTSのUBMでの実測値の報告が有り、(1) 近視眼および正視眼では、90 度 STS の直径が 0 度 STS の直径よりも大きかった。したがって、毛様体溝は縦長の楕円形をしている(表1)。(2) 平均 STS 直径差 (90 度 STS 直径から 0 度 STS 直径を差し引いたもの) は、正視眼と近視眼で 0.35 mm でした。(3) 近視眼では、0 度の WTW 直径 は 0 度の STS UBM 直径とは大きく異なり、相関は弱い。ただし、これらのパラメーターは、正視眼では良好な相関関係を示した。したがって、0 度の WTW 直径の測定値は、0 度の STS 直径の推定に代わる適切な方法ではなく、特に近視眼について当てはまりにくいとされている1)。

| パラメータ | P 値 ※ | ||

|---|---|---|---|

| 正視 (n = 16) | 近視 (n = 13) | ||

| 0° STS UBM | 12.15 ± 0.48 | 12.46 ± 0.37 | 0.06 |

| 45° STS UBM | 12.20 ± 0.44 | 12.53 ± 0.34 | 0.04 |

| 90° STS UBM | 12.50 ± 0.33 | 12.80 ± 0.32 | 0.02 |

| 135° STS UBM | 12.21 ± 0.41 | 12.52 ± 0.34 | 0.04 |

ICLはもともと、水平方向固定として広く普及した。理由としては、虹彩切開を必要としていたため、垂直固定だと虹彩切開部分とかぶってしまい、房水の流出が妨げられるため水平固定が基本とされていた。その後ICL光学部中心にholeが作られることで虹彩切開が必要なくなった。それにより固定方向は術者の好みで決定することができる様になった。水平方向に固定されたトーリックICLが回旋することが報告されているが、これは水平STSよりも垂直STSの方が長いため、レンズが垂直方向に逃げることなどが考えられる。逆に垂直固定を最初から行った際には水平方向にレンズが逃げにくいのでレンズ回旋も抑制されると考えられる。

ICLサイズ決定式

前眼部OCTが比較的普及し、それを用いたパラメータでICLサイズを決定する方法が考案されている。

一つはNK formulaでACWとCLRがパラメータとして持ち至れている。術後Vaultが500μmになることを目的とした多変量解析により、Optimal ICL sizeを決定している。

●NK式 Ver.3 2)

Optimal ICL size(mm)=5.321+0.618*(ACW)+0.495*(CLR)

Predicted Vault(mm)=0.5+0.78*(Implanted ICL size-Optimal ICL size)

もう一つの式がKS Formulaである。ATAがキーパラメーターであり、Ver.3まではこれが唯一のパラメータであったが、Ver.4でCLR、ACDも追加された。予測のVaultの式は前眼部OCTをベースとして導かれる。Optimal ICL sizeは予測のVaultの式を変形することにより導出される。

●KS式 Ver.4

■水平式

Predicted Vault (μm)=-22338.84-132.92*ATA + 324.05*Implanted ICL Size -0.29*CLR+102.25* ACD

■垂直式

Predicted Vault(μm )=1267.7-93.85*ATA+198.83*Implanted ICL Size-0.36*CLR+89.07*ACD

※CLR、ACDは水平断の値を使用

※ATAは水平式は水平断の値、垂直式は垂直断の値を使用。斜めのATAは使用しない。

斜めに関して、

0°~45°、135°~169°は水平式

56°~124°は垂直固定の式を使う。

1)Evaluation of ciliary sulcus diameter using ultrasound biomicroscopy in emmetropic eyes and myopic eyes.

Julia Biermann MD, Laura Bredow MD, Daniel Boehringer MD and Thomas Reinhard MD

Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2011-09-01, Volume 37, Issue 9, Pages 1686-1693

2) J Cataract Refract Surg. 2020 May;46(5):742-748.Optimization of implantable collamer lens sizing based on swept-source anterior segment optical coherence tomography

Tomoaki Nakamura 1, Naoki Isogai, Takashi Kojima, Yoko Yoshida, Yasuo Sugiyama