Acriva Trinova Pro C アクリバ トリノバ プロC

基本情報

| メーカー | VSY Biotechnology社 (ドイツ) |

|---|---|

| CEマーク取得 | 2021年5月 ※CEマークとはすべてのEC加盟国の基準に適合している商品であることを示すマークです。 |

| 種類 | 多焦点眼内レンズ |

| トーリック | なし |

メーカー情報

AcrivaUD Trinova Pro C(アクリバ トリノバ プロC)は、ドイツのVSY Biotechnology社が製造する、白内障手術後または老視治療のための水晶体摘出後の嚢内に挿入するシングルピース型のトリフォーカル眼内レンズです。

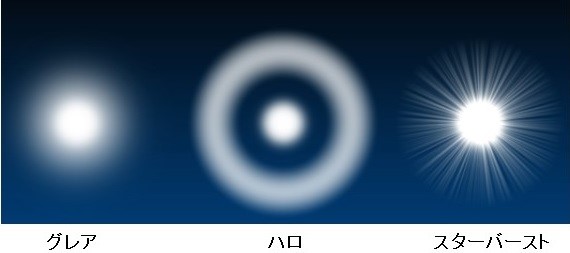

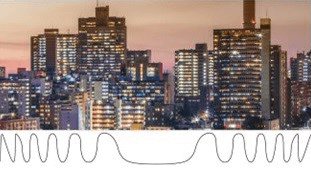

VSY Biotechnology社はAcriva Trinovaというトリフォーカル眼内レンズをすでに販売しており、それをさらに発展させ、シャープなエッジのない正弦波の同心円状の回折パターンと、瞳孔径の変化に順応したデザインを組み合わせた光学部に設計しました。これによって、瞳孔径に応じた最適な遠方・中間・近方への光の配分、昼夜を問わずあらゆる距離で連続的かつクリアな見え方、眼鏡への非依存性、グレア(光のにじみ)・ハロ(光の輪状散乱)・スターバースト(光の放射状散乱)などの異常光視症の最小化が可能となりました。

Acriva Trinova Pro Cは厚生労働省の認可を受けていません(自費診療)が、ヨーロッパでは2021年5月にCEマークを取得し販売を開始しました。また、乱視を矯正できるトーリックレンズは2023年中ごろに販売予定です。

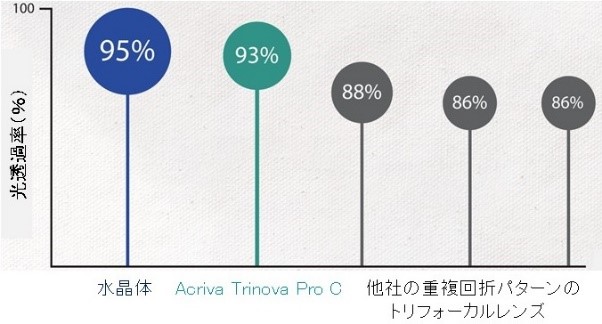

●光透過率

Acriva Trinova Pro Cの光透過率は93%と高く、水晶体の光透過率(95%)に近い値を示しています。

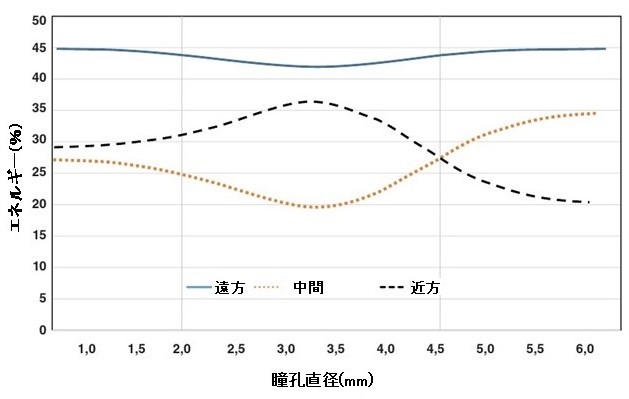

●光の分布

Acriva Trinova Pro Cは、瞳孔径によって最適な見え方を提供するように、遠方、中間、近方へ光が配分されています。暗い所でも光を有用に使って高いコントラスト感度と解像力を達成するように配分し、あらゆる照明下で眼鏡への依存性の最小化を目指しました。

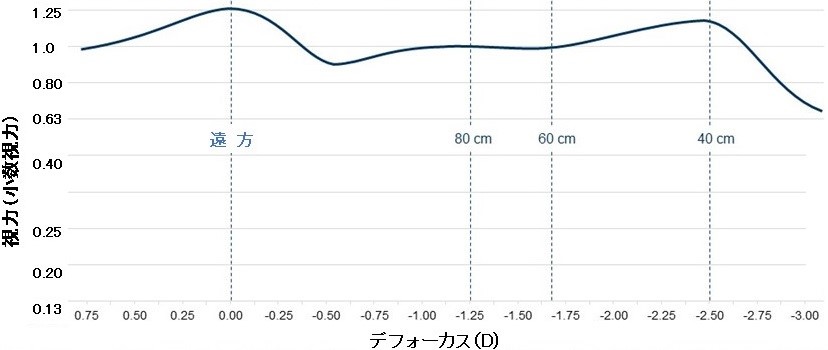

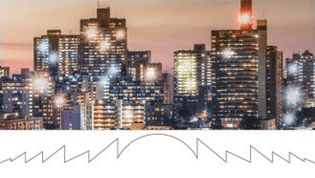

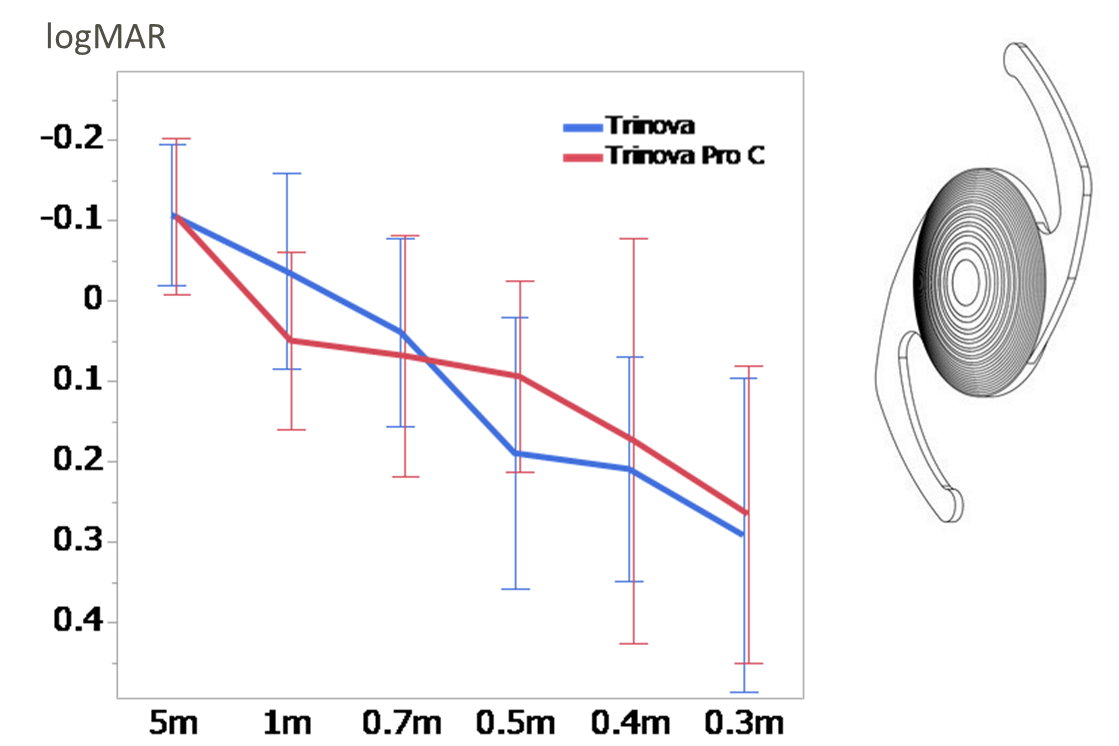

●視力

Acriva Trinova Pro Cの遠方から近方までの視力を示します。中間用に1.8D、近方用に3.6Dが加入されており、遠方から中間、近方まで視力が落ちることなく、連続的に良好な視力が得られます。

●異常光視症

Acriva Trinova Pro Cは、非球面の光学部形状、高いアッべ数、シャープなエッジのない正弦波回折構造により、色収差が少なく、グレア(光のにじみ)、ハロ(光の輪状散乱)、スターバースト(光の放射状散乱)などの異常光視症が少なくクリアな見え方を提供します。

-

Acriva Trinova Pro C

-

従来のトリフォーカルレンズ

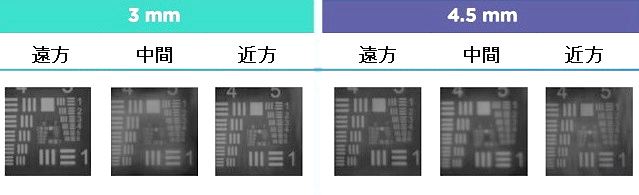

●解像力

Acriva Trinova Pro Cの明るい時(瞳孔径3mm)、薄暗い時(瞳孔径4.5mm)の解像力試験で、いずれの明るさでも遠方、中間、近方の解像力に差はほとんどないことが示されました。

実臨床、自験例

正弦波回折を採用したIOLである。回折エッジが立っていないため、くっきりとしたHaloよりはモヤッとしたタイプのhaloであるのが特徴である。多焦点としての不具合が少ないため、ある意味使いやすいIOLであるとおもわれる。メーカー公表値では光学的ロスは8%と非常に低値である。Alsafit Fourier(ALSANZA)と構造的には類似している。Alsafitは光学部周辺にかけて回折格子高を高くしているものの原理的理論的にそこまで大きくAcrivaと大きく違わないことが予想される。ただしAlsafitの方がコントラストは更に悪くなってしまうことが予想される。筆者の考えとしては、逆アポダイズドなどは行わず、高加入モデルを作成した方がよい印象を受ける。

Acriva Trinova Pro C(アクリバ トリノバ プロC)は、ドイツのVSY Biotechnology社が製造する、白内障手術後または老視治療のための水晶体摘出後の嚢内に挿入するシングルピース型のトリフォーカル眼内レンズである。VSY Biotechnology社はAcriva Trinovaというトリフォーカル眼内レンズをすでに販売しているが、その近方加入量を増やしたものがPro Cとなる。日本国内では Proが選定療養に組み込まれるが、これはProCよりも加入量が少ない。瞳孔径に応じた最適な遠方・中間・近方への光の配分、眼鏡への非依存性、グレア(光のにじみ)・ハロ(光の輪状散乱)・スターバースト(光の放射状散乱)などの異常光視症の最小化を図っている。ヨーロッパでは2021年5月にCEマークを取得し販売を開始。また、乱視を矯正できるトーリックレンズは2023年中ごろに販売。光透過率は93%と高く、水晶体の光透過率(95%)に近い値を示す。

メリット

多焦点のなんかでもhalo サイズ、強度が弱く、夜間運転も問題無く行える程度である。視力としても遠方から70cm程度までを得意とし、その距離で満足される場合は非常に良好な結果が得られやすい。近方にこだわらなければ用いやすいIOLである。遠方から中間、夜間を重視とした患者にはとてもよいIOLと考えられる。完全な眼鏡離脱を目的としないが、おおきく外れる視機能とはならないため、患者不満も呼び込みにくいようにもおもわれる。

デメリット

0.5~0.4mまでの視力維持を実現しているが、日本人には近方がややたりない眼鏡の必要を術前に患者に理解してもらう必要がある。遠方軸上色収差は増加する。若干コントラストが不良である。トーリックのマーキング溝があまりにも大きく、深い。患者視機能に明らかに臨床上は影響が無いかもしれないが、改善されることを期待する。近方視力をカバーするためにも、高加入モデルの投入がさらに患者満足度、選択肢を増やす意味でもよいように思われる。親水性アクリルのため、屈折変化や安静性に注意が必要。

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|