Tecnis Odyssey テクニス オデッセイ

基本情報

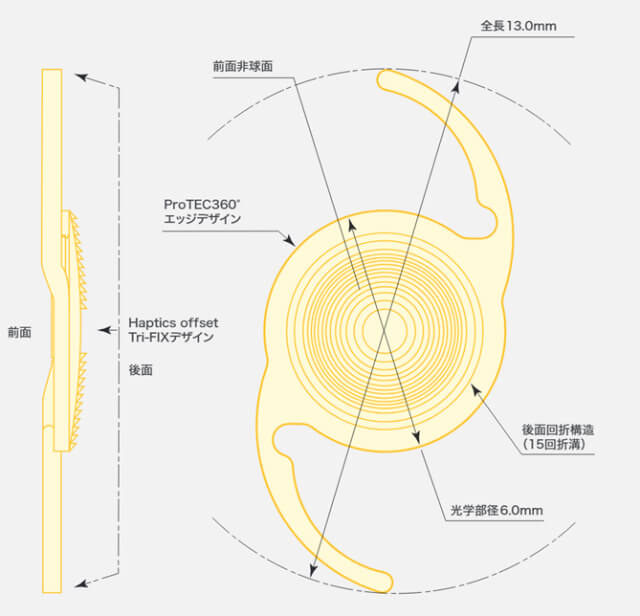

| メーカー | Johnson & Johnson VISION社 (アメリカ) |

|---|---|

| 発売年 | 2024年 |

| 種類 | 多焦点眼内レンズ |

| トーリック | あり |

メーカー情報

TECNISプラットフォームをベースとした新たな連続焦点IOLである、TECNIS Odysseyがアメリカに次いで2番目に日本で販売が開始される。

TECNIS OdysseyはFreeformテクノロジーによって光学部が最適化された新たな連続焦点 / Full Visual Range IOLです。

●Tecnis Odysseyの目指す特徴

- 遠方から近方まで連続的範囲で視力を維持

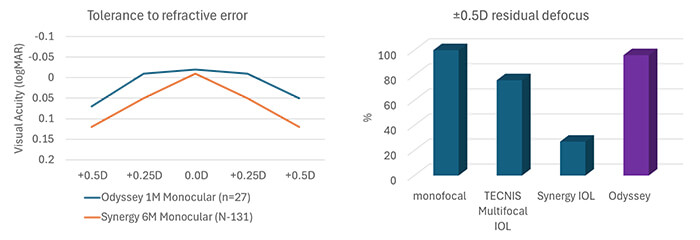

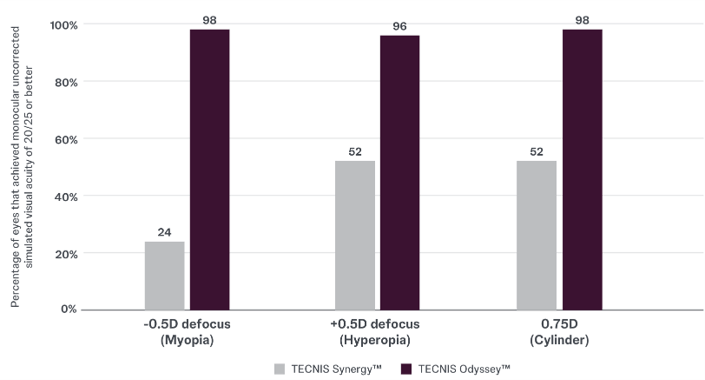

- 残余屈折に対する高い耐性

- 夜間光視症の軽減

- 昼夜を問わず質の高い見え方を目指す

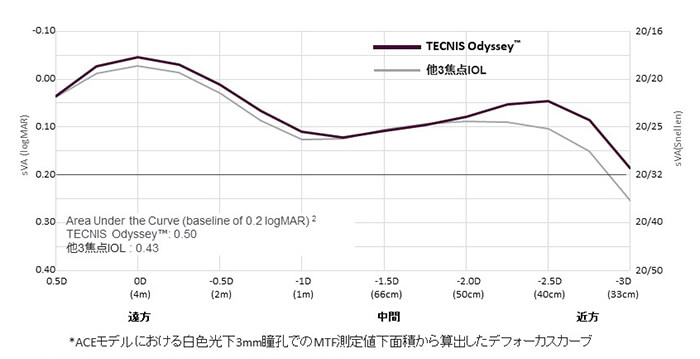

| (1)遠方から近方まで連続的範囲で視力を維持 |

|---|

|

| (2)残余屈折に対する高い耐性 |

|

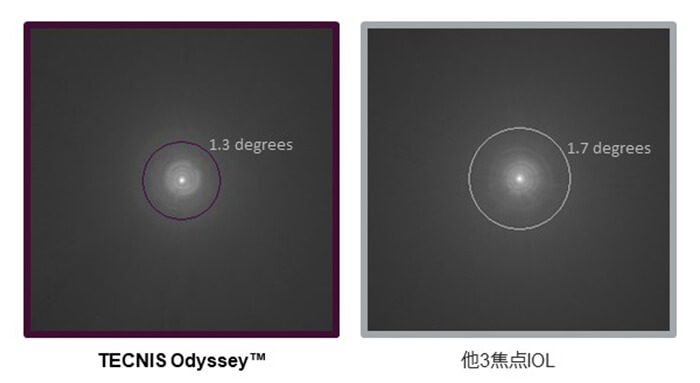

| (3)夜間光視症の軽減 |

|

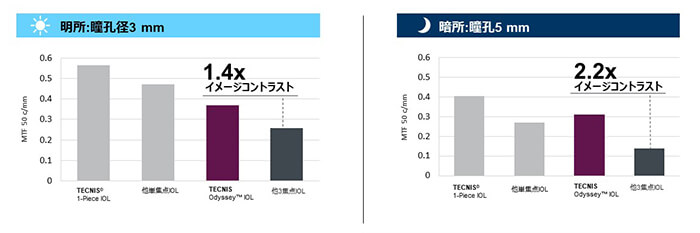

| (4)昼夜を問わず質の高い見え方 |

|

実臨床、自験例

Tecnis Odyssey(Johnson & Johnson Vision社)は、エシェレット回折技術を進化させた最新のEDOFレンズ。シンフォニー(Symfony)→シナジーの後継モデルで、特に中間視力が強化されており、連続的な視力範囲を提供します。従来のEDOFレンズよりも近方視機能が向上していることが特徴。

TECNIS OdysseyはFreeformテクノロジーによって光学部が最適化された新たな連続焦点 / Full Visual Range IOL。Tecnis Odysseyの表面はより高面精度に作成されている。

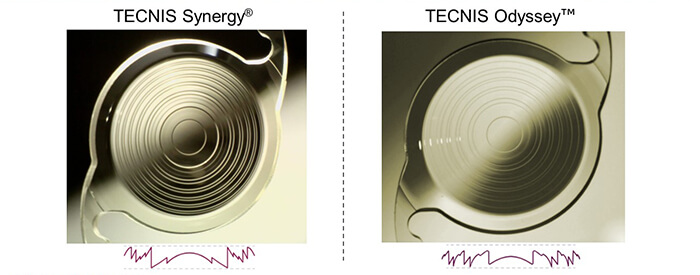

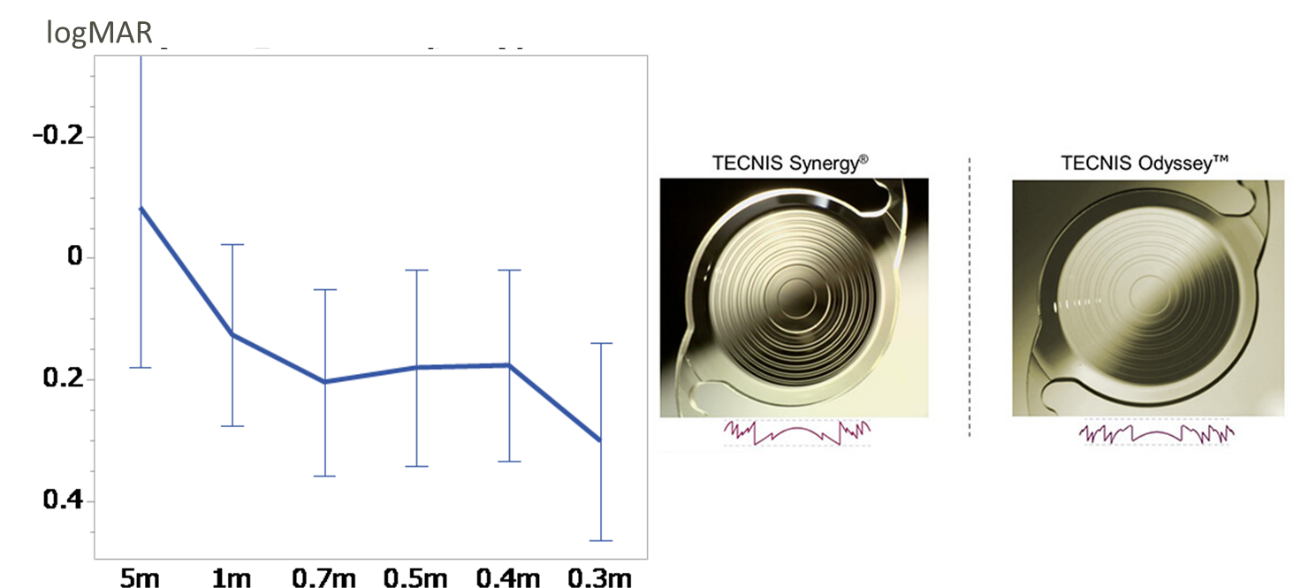

図1 SynergyとOdysseyの回折格子

Synergyは中間距離、近方での視力が非常に良好で、現存する回折型多焦点IOLの中で、中間、近方に関してはトップクラスの数字上の視力が出やすい。Johnson&Johnsonらしい、数字上の視力にこだわった製品であった。しかし、同時に、遠方視力がたまに不良であることや、コントラストの悪化を自覚される症例の報告が上がっている。さらには、夜間のグレアが強めであることも報告されている。その中でも特にスターバーストが強めとされてきた。

このような問題点を解決するべく開発されたレンズがOdysseyである。

まず、変更点を一つずつ説明する。

❶回折格子の全体的なピッチと組み合わせ、デザインが変更となった。詳しくは述べないが、図のように肉眼的にみても異なることがわかる。

❷回折格子のエッジ部分が2/3 で鈍的になっている。これは、エッジグレアの発生を抑制しようとした結果ではないかと思われる。

❸回折格子の高さがSynergyよりも少し低くなっている(図1)。

変更とならなかった点として、

❶full diffraction designである。

❷テクニスオプティブルーがプラットフォームとなっている。

❸Toric モデルはシャープエッジハプティクスであるToric2であるということ。

❹いずれも色収差補正を目的としたデザインが組み込まれているということである。

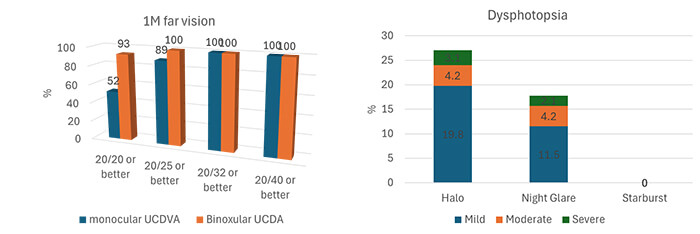

Johnson&Johnsonの企業宣伝としては、夜間グレアの大幅な改善、屈折誤差の耐性がある、近方視力はSynergyと変わらないか若干悪い程度、Synergyの進化系レンズである。とのことであった。

臨床成績

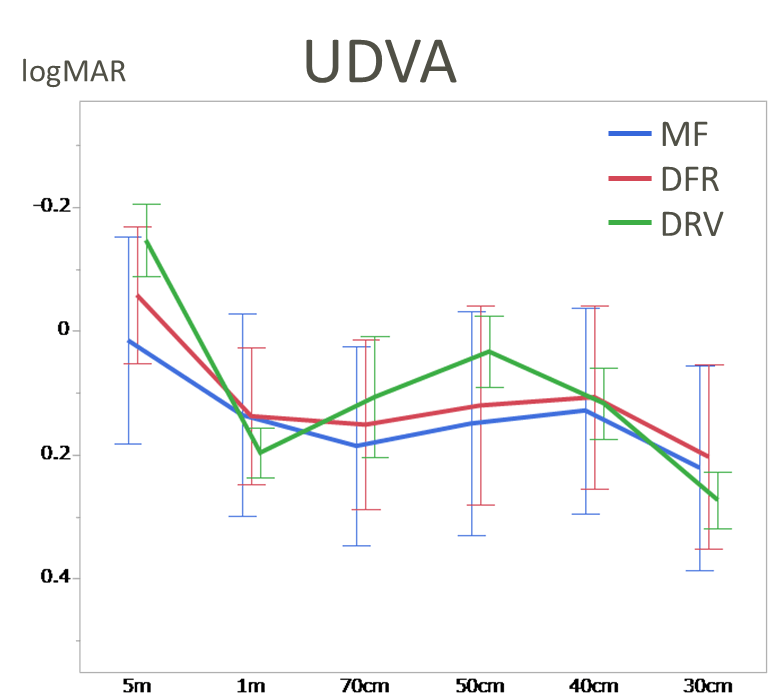

以下のような傾向にあるようである。視力について、5mの遠方視力は非常に良好で従来のレンズよりも良い視力を提供する可能性がある。しかし、1mの視力の落ち込みと40~30cmでの視力が他の高加入他焦点眼内レンズよりも視力が弱いようである(図2)。

図2 Odyssey(DRV)とMF(多焦点レンズ)とDFR(Synergy)の全距離視力 DRNは症例数がまだ一定以下のためある程度参考値

視力の特性を活かし患者の要望にマッチさせるように選ぶ必要がある。夜間グレアはSynergyから臨床的にも改善している。Glareは変わらずある。レンズ代がリーズナブルであればかなりの数の患者に対して移植していけるレンズかと思われる。近方視力を強く希望する患者には不適かもしれないが、いい勘所、比較的良好なバランスを図っているように思われる。

デメリット

グレアに関して、残念ながら、全くグレアが消失しているということは無いようである。現状当院での成績では、Synergyとくらべ、少し、光源中心部分とやや離れた距離でのスターバースト、グレアが改善している。しかし、グレア自体はしっかりとあり、それがないということを目的に移植することは厳禁である。

遠方コントラストは比較的よく、多焦点IOLではあるが、遠方確保、遠方重視には良い選択肢となり得る。

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|

本ページに記載された臨床成績は、野口医師の実臨床経験および実験データに基づくものです。手術の結果には個人差があり、すべての患者様に同様の結果が得られることを保証するものではありません。実際の適応や予想される結果については、診察時に詳しくご説明いたします。